分享

“张桃洲诗论”: 当代诗人散文中的诗性

2022-01-30 00:16 阅读量:4k+

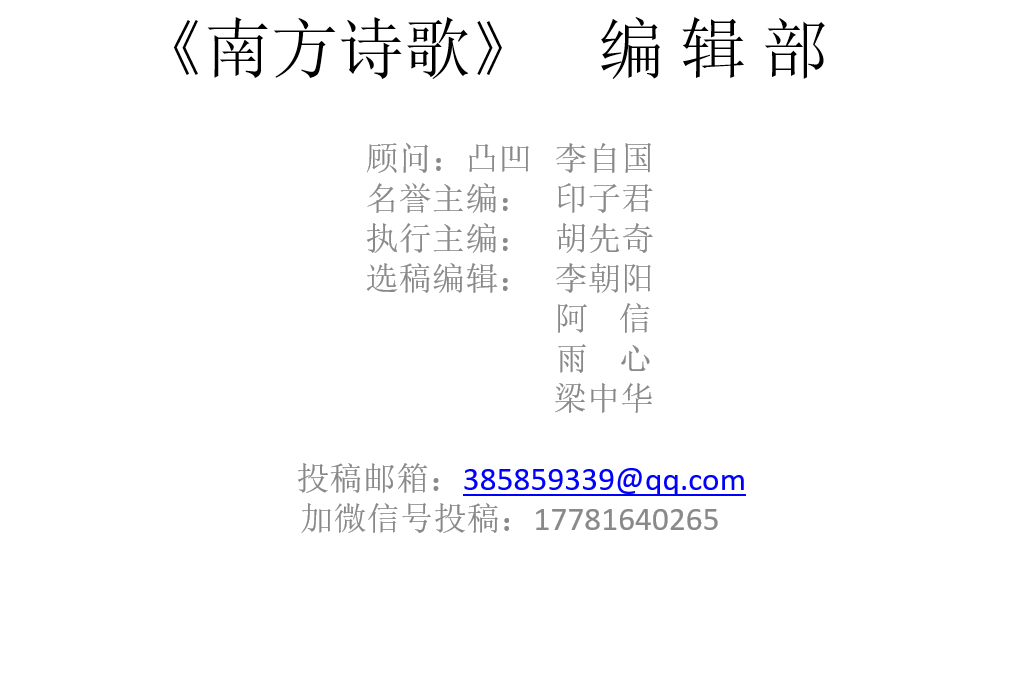

华人号:南方诗歌

当代诗人散文中的诗性

——以《晕眩》为例

张桃洲

一、何谓散文

诗人朱朱在他的散文集《晕眩》的序言里,谈到他最初一篇散文《雨声》的写作时说,“《雨声》为我在散文中发明了自己”,“《雨声》的写作使我得以开始置身于一个未知的、同时也是已逝的空间里,而散文正像有着骨头、兽角和象牙、陶器的遗址,我来此将它揣摩和仿制,细加运用和感受,聆听其远处的回声……”

[1]。这段表述让我陷入了思忖:它出自一位诗人之口,谈论的却是多少与其本行相对的另一种文体——散文——的写作经验。朱朱在此把散文的特性与某种“实验考古学”相提并论,并对这种考古学所体现的精细、冷静和克制表示了敬意。这段表述令人想起他本人的一节诗句:

……我还想养

在一个南美人的随笔里

出现的“无”,据说它始终站在你身后,

无论你怎样地转你的身体。

——《鲁滨逊》

探询“无”的主题如何出现在一则随笔里?散文如何确立自身的文体界限?散文的本性究竟是怎样的?如同《晕眩》这部散文集的价值尚未得到充分认识,在当代中国写作界,这些与散文相关的疑问亦悬而未决。

《晕眩》可被视作一位诗人进行诗歌以外写作的尝试,但它的完成并非有意趋附于时下汹涌而至的散文浪潮。不难看到,进入20世纪90年代以后,中国诗人(同时还有学者)纷纷跨入了散文写作者的行列。这里面隐含的意味是深长的。遗憾的是,就那些被指认为散文的连篇累牍的文字而言,大多数诗人散文并不能溢出流俗的散文框架,给人们带来阅读上的震惊。部分诗人“从事”散文写作时,显然已经在意识里屈服于某种先在的散文程式,因此他们的笔端流露的是“散文化”的文字织体:琐碎,冗长,沉闷不堪。这在很大程度上远离或扼杀了散文的可能的诗意源泉。他们的写作只能湮灭于成堆的书卷中,一任这一文体处于晦暗不明的状态。在这方面,《晕眩》似乎打算提供一份可予对照的文本。

另外,在当代诗人中还有一种“跨文体”写作的情形,例如昌耀后期较多的不分行铺叙,以及王家新、西川等人的某些作品,均呈现为散文的状貌,给人以文体上的联想与期待。然而,要是诗人没有特别说明是散文,“跨文体”写作无疑仍属狭义的诗歌范围内的探索(其贡献另当别论),尚未有意识地触及散文的文体建树。这种种穿梭于诗歌与散文之间的变迁,映现了二者的张力关系和各自在当前的现实境况。正如:

诗是诗的主题,

写一种神经质的魔术,它撑起你们圣诗上的穹窿,

我要得到你们的办法,

能够有一次超尘世的凝视。

——朱朱《更高的目标》

二、文体之争

如果排除俄国诗人古米廖夫的极端说法——“犹如在植物和矿物、动物和植物之间找不到明确的界限,散文和诗歌之间也不可能找到明确的界限”

[2],以及类似保尔·福尔的不分行写作情形,诗歌与散文的相互缠绕,实际上可以引发很多有趣的谈论。当然,对二者进行区分并不困难,例如英国评论家马里(M.Murry)就曾谈到:“对于任何问题的精确思考必须用散文,音韵的限制对于它一定是不相容的。”他还认为散文是靠“陈述”(state)来完成的,而诗歌是靠“暗示”(suggest)来完成的

[3]。二者的对峙,让人想到上世纪30年代废名的一句奇谈怪论:新诗是“散文的文字,诗的内容”,与之相对的旧诗,则是“诗的文字,散文的内容”

[4]。诗歌与散文在此构成了一种微妙的互否性叠合,如同色泽、形体和向度相对的积木。像在玩文字游戏似的,废名在坚持差异的前提下,以二者泾渭分明的品性区分了中国诗歌的两种样态。散文在废名的谈论里变成了一个形容词,指向的不是一种文体,而是沾染了某种风格意义的属性标识,能够一目了然地呈示文字的质地。

无庸讳言,诗歌和散文的文体之争,仍是这个时代最具戏谑色彩的隐喻之一。很多情况下,散文确实是形容词:慵倦、悠闲和轻慢。人们常说,现在是一个散文的时代,一个小说的时代,却惟独不是一个诗歌的时代。虽然不是太激烈,但传统意义上的体裁之间的纷争,依然是当前无法回避的文学现实。就向来“命运多舛”(冯至语)的中国现代诗而言,其遭受冷落的境遇似乎犹在加剧,它不仅处于时代和社会的边缘,而且也处在文学的边缘。显然,各种体裁的此起彼伏的表面兴衰,暗示了一个时代的审美风尚、趣味的转换与迁移。另一方面,与这个时代的散文化气息相宜,诗歌正逐渐沦为一种新的文化快餐,也是有目共睹的事实。时下,一种与并不担忧散文前途相称的习见疑虑是,在一个盛产文字泡沫的年代里,如何保持诗歌写作的活力呢?

不过,在一般人心目中,“诗是语言的最高形式”并没有改变,诗歌仍旧享有优于其他文体的地位。例如,人们还在延续着某种评价文学作品的古老方式:在表达对一件诗歌以外作品的赞美时,所用的最直接赞语依旧是“诗一般……”。这代表了一种微妙的心理,其间潜藏着挥之不去的文学等级观念。按照布罗茨基(J.Brodsky)在他著名的《诗人与散文》一文里的说法,“平等的观念与艺术的天性不符,每一个文学家的思维都是带有等级观念的。在这一等级制中,诗歌是高于散文的,诗人也应该高于散文家”

[5]。尽管他所说的“散文”,同通常理解的“散文”概念不大一样,但布罗茨基的这一说法,以及将散文等同于轻巧的文化快餐的普遍心态,使散文显示必要的尊严变得殊为不易。

富有意味的是,布罗茨基自己的散文,却在西方获得了独立于其诗歌成就的“经典”声誉(当然,这丝毫无损于他的诗歌本身所应赢得的赞誉)。布罗茨基从事散文写作,如果拿他在《诗人与散文》中套用克劳塞维茨的一句名言,就茨维塔耶娃转向散文写作所下的断语来评价的话,同样是适合的:散文不过是他的诗歌“以另一种方式的继续”,即“诗歌思维的方法被移入散文文体,诗歌发展成了散文”

[6]。换言之,在他们的笔下,散文作为一种文体以诗歌的方式得以更新乃至再生。

倘若当代中国诗人的散文写作,同样经受得住这种眼光的打量,也许有必要重新厘定诗歌与散文的关系,尤其是散文自身的意义边界。的确,散文本身没什么过错,它作为一种文体是自足的,譬如堪称不朽的蒙田随笔,就强大得使散文自身能够成立。但假如朱朱的断言是确实的——“30年代的中国总是在散文方面显示出它的完美与成熟,似乎每位作者都有在个性及语言运用上的明晰性,反衬出那个时代诗歌的贫瘠与浮华……那些诗歌的绝大部分将被冲刷到太平洋之中,而那些散文作为一幅着色精细的旧大陆版图得以长久地留存”

[7]——那么,今天的人们应该有足够的自信重塑散文的面目。

三、散文向诗的借用

当一位诗人转向(也许只是间或)散文写作,这中间发生了什么?这是我在阅读朱朱的《晕眩》时考虑的一个问题。一方面,布罗茨基指出的“诗人转向散文,转向这一被先验地视作与读者交流的‘正常’形式,这总是某种减速、变速的动机,是解释一切、表白自我的企图”

[ 8],在朱朱那里仍然有效;因为,从文体的特征来说散文具有缓解、克制的功用,朱朱的确希冀通过散文写作,让自己放慢速度、趋于平缓,从而“创制一幅幅使我们可以在其中变得较易栖止的场景,使我们在这座世界上的呼吸得以缓和”。另一方面,朱朱在这部散文集里,不仅探索着散文的文体可能性,而且力图保持其作为诗人的身份;也就是,在写作中他既维护着诗歌与散文的界限,即各自在修辞、表达、外形等方面的尊严,又试图将诗歌的结构方式(而不仅仅是气息)渗进散文或转化成散文的要素。在一定意义上,朱朱的散文和他的诗歌构成了一种“对位”关系。当然,由此说《晕眩》的写作是以诗人姿势对其他文体的挑衅式侵入,显然是不确当的;毋宁说,它的作者努力使散文免于堕入公设、惯性的轨道,这是这部散文集在形体上给人的强烈感受。

可能有人会说,任何一位诗人都难免会坚持其惯常的习性(比如语词)、姿态乃至音调,并将其中的优异部分带入其他文体的写作中。这大概就是布罗茨基说散文因诗人转向而“狠赚了一笔”这句话的意涵,他认为茨维塔耶娃在从事散文写作时,“将诗歌语言的活力——实为歌的活力——带进了散文,这种活力本身就是时间重构的形式”,因而“把自己的技巧、把自己强加给了散文”

[9]。或者如蒙塔莱(E.Montale)所说,“诗歌语言给予散文语言以决定性的影响”,“诗歌也存在于散文之中,存在于所有的优秀散文之中,即那些并不纯粹是唯利是图或教诲性的散文之中”(但他奇怪但丁的诗为何没有引起创造性的散文)

[10]。显而易见,这种对于诗歌方式的“坚持”,在不同诗人那里会有相异的表现。前面已经指出,当代中国的众多诗人散文实际上已经沦为散文这一名称的复制品,而另一些想保留诗歌习性的散文作品,也只是表面涂上一层光滑的诗意彩釉以作为装饰。我并不指望帕斯捷尔纳克(B.Pasternak)所称羡的莎士比亚“交替使用诗歌和散文及二者之间的种种过渡,像使用音乐的调式一样”的自如情景,会频繁地出现在中国诗人的书写中,但《晕眩》令人惊讶地向我展示了这一苗头。

正是在超出一般诗歌与散文关联的维度上,朱朱所说的“在散文中发明了自己”才体现为一位诗人的自觉。朱朱本人在一次闲谈中曾提及,一位诗写者在某个时段有必要进行写作的转移,就像一个人如果持续地注视一件物品,时间久了他的视力会出现虚象,这时他就有必要把目光挪开一会儿。不过,朱朱强调,对于真正的诗写者而言,其全部活动从未脱离诗歌本身,这是毫无疑义的。这一比喻性解释,其实关涉“文体互通”这个久远的命题。说到底,写作者总会以不同方式进行语言磨砺,来增强自身的语言敏感。“在散文中发明了自己”在我看来,是针对那些过于任性妄为、轻视诗歌与散文各自力量的行为说出的。因为,一个诗人要是有足够的信心,那么即使远离自己熟悉的文体,他也会对之保持充分的敬意。“在散文中发明了自己”意味着,诗人并没有因转向散文而放弃自尊(而是更深地肯定了自我),却也不会由于自尊而冒犯这一文体;他所要做的仅仅是,使之以不逊于其他文体的面貌确立。此外,这句话从另一方面也表明,散文从本质上说是一种朝向自我的写作。不过,今天的人们多少有些误解或滥用“自我”的含义,体现在散文写作中就是,要么沉溺于一种极度自恋的倾诉,要么将自我抛向一种超验的箴言式抒写,还有的则让趣味或宏愿淹没了自我,而未能把过于暴露的自我收束在语词的架构中。

《晕眩》在总体上符合曼德尔斯塔姆(O.Mandelstam)所企盼的,“散文作品的要素是积累,它从头至尾都是结构和词汇”

[11]。它所有的篇章给人的印象是,语词在其中呈现一幅鲜活的图景:它们均匀地呼吸,自然地伸展四肢,或者安详地沉睡。《晕眩》里的语词表现为一种延展性,它们在错落有致的遥相呼应中,构成了具有律感的共时性“语言场”,形同朱朱在《意志的斜坡》里表达的情景,“人们可以从不同时代相互倾诉与争辩,这声音微弱而震撼全身,就像旷野中的迁徙或者一种肢体的移动”。作者谨慎地安放着每一语词,丝毫没有因为散文外形的松弛而忽略词句的推敲,相反在结构上力求匀称、坚实,一如他在诗歌中所做的那样。即便是像《夜晚小径的十条道路》开头一句看似随意的题献——“一位女士。没有她的提议,不会产生这篇作品”(顺便说一句,它让人联想到本雅明《单向街》的献辞:“这条街被命名为阿斯娅·拉西斯街,这位工程师通过作者之手铺就了这条街”)——作者也没有任意处置,而是使之适得其所,变得不再可有可无。显然,假如说朱朱的散文在某些方面与他的诗歌构成“对位”关系,那么这些“对位”因素绝不是辞章、文采等显见的方面,而是内在的机敏、潜隐的简约与出人意料的想象。当然,同他的诗歌相比,朱朱的散文的确在语气上轻缓许多:

这个场景正是月亮穿过人间的场景。一个面部含有阴影而话语像月光般柔和的男人的穿过我们的场景。(《两个标本》)

透过《晕眩》我再一次领悟到,诗人散文的品质实则与诗人接近诗歌的程度有关,或者更进一步说,与其诗歌的品质密切相关,既然散文写作同诗歌写作一样,也是一种语言行为,即基于语言整体理解的挥发、调遣和穿越。

四、散文的空间

也许,只有在散文写作中,朱朱才巧妙地将自我裂变为《法律课》里三张不同的脸孔,才更愿意像他在诗中提到的那个南美人那样,从容地探讨“无”的主题。事实上,在《晕眩》之后,朱朱的散文便越来越多地趋向这一主题。比如最近读到的《山鸡》,通篇弥散的一层底色即是浓郁的“空”与“无”:

最初的那一阵雨开始下的时候,就有一只鸟跟随着到来,它不分昼夜地啼叫着,大雨也淹没不住它的啼叫,如果雨减小或是停歇下来,啼叫就越发响亮、坚脆,在这块旷地上,再没有什么生命发出如此的强音。

这一主题其实在诗歌和散文里并不存在孰优孰劣,但散文似乎更便于一部分思绪从他的叙写中抽离出来,在一旁作冷静的观视。无论作为精致短章汇编(它们摄入了更多诗歌成分)的《夜晚小径的十条道路》、《小尼玛》、《短章》,还是侧重于人物素描和叙事的《伞美人》、《门铃》、《现在是枯水期》、《群像下的散步》,抑或偏于日常场景和兴味的《城边守望》、《斑鸠之家》、《对一个街区的吻》,其间似乎总有一股旁观者的气息,与叙述者如影随形。它粘和着不同词类之间、现实与幻觉之间的缝隙,增强句子或者段落散发的魔力,并努力使叙述者的自我形象趋于完整:“记忆和神话的片断消融在这里越来越漫长的时光之中,也许正是那些萦回在山峰之上的云层。”(《城边守望》)

在很大程度上,正是《晕眩》的完成让朱朱发现:“无论在什么年代,散文都要行使它的元素式的功能:描述”,“描述,使我多么好地和世间万物待在一起”

[12]。我想这恰好是一位诗人在深入散文后对其特性的透辟把捉。“描述”,将散文写作引向了对事物细节和明晰性的倚重,唤醒了一种柔韧的言词上的敏感,却也不会轻易拂去弥漫于词句间的暧昧色调。而当朱朱说,散文写作使他“置身于一个未知的、同时也是已逝的空间里”,这实际上揭示了散文的另一特性即“空间”的独特性。散文“空间”向四周展开,其渐渐虚化的边界,包含了时间的向度:既是已逝的,又是未知的。在这方面,格外值得一提的,是收录在《晕眩》里一篇堪称杰作的长篇散文《一个夏天的札记》。它仿佛一件巨大的容器,里面盛放着那个夏季叙述主人公的经历:往返于寺院与都市的漫游、阅读和缅想,散落在特定时空里的人群、事件、记忆、秘密、诗篇,等等;同时,它的散漫的叙述保持着既封闭又敞开的格局,似乎随时打算嘎然而止,却又准备无限地容纳可能的声音与光线。

散文空间的独特性,尤其体现在《晕眩》里一些篇什的结尾。如“在这种长久的、已经凝固的凝望中,她又一次悄然放下了杯盏,低声地、小心翼翼地问:‘你是不是感到有一点晕眩?’”(《晕眩》)的余音绕梁,“年轻人已经抽完了他的烟,他的眼睛在帽子下发亮,这帽子几乎能遮得住他半个躺着的躯体”(《母鹿后腿上的宫殿》)的不动声色,及“我在车窗前习惯于寻找那张绿色的台球桌,它的周围或许挤满了人群,有时候也会是空寂的、颤动着,像这座街区的嘴唇”(《对一个街区的吻》)的意犹未尽……散文结尾的意义自不待言,它像一个扩展的空间的沉降、敛合和显形,不免让人回忆起朱朱一些诗篇的结尾:

整个夏天 我都喜欢这样紧握的手

——《扬州郊外的黄昏》

我还考虑

如果无法在一起

就抽象地在一起。

——《过去生活的片断》

尽管《晕眩》作为散文提供了应有的文体建树,但我仍倾向于认为,它寄寓着一位诗人立足于诗歌之外的写作,对诗歌本身进行反思的行为;或者说,它展示了一名写作者在不同文体上的操持,最终如何合而为一。当我坚持这样思考时,我有理由将这一思考转化成如下提问:散文是否以及如何对诗歌产生可能的意义?曼德尔斯塔姆曾经断言:“诗歌创作本身需要散文,假如没有散文,诗歌就丧失了空间”

[13]。从形态的角度来说,诗歌和散文均为空间型文体,只不过呈现出不同的空间属性:诗歌趋于绵密、紧凑、内向,而散文则显得空疏、外扬、并向四面散射。既然诗歌的方式渗进散文不能只用“有益”来概括,那么散文所具有的上述特性为何不会影响诗歌?正如美国诗人沃伦所赞赏的评论家波托分析说,“散文元素,以下列形式出现在诗中是无害的,甚至是有益的:意象投射的背景,或意象展示的框架,或串联意象的丝线”

[14]。无疑,散文对诗歌的影响绝不仅仅是这些。

因此,《晕眩》只是朱朱全部写作活动的一类副本,它的效力已经在朱朱近年来的诗歌文本中得到体现,如著名的组诗《清河县》以及新近的《合葬》、《青烟》、《鲁滨逊》、《约会》等(散文不仅暗暗修改着自我现身的方式,而且为读者提供了走进那些诗篇的密钥:它们的关键词,它们的神经通道,它们面向幽暗灵魂的翔舞……)。诗歌与散文的互渗显示了写作本身的力量。拿诗歌来说,撇开一般低俗的“诗意”或诗化色彩,它作用于其他艺术样式的“潜能”其实非常丰富。我不知道对于朱朱而言,由于高度的敏感,在《晕眩》中他是将诗歌习性带入了散文,还是反之,通过散文写作保存了诗歌的习性?

(2002年)

注:

[1] 朱朱《晕眩·自序》,第4页,解放军文艺出版社2000年版。

注:

[1] 朱朱《晕眩·自序》,第4页,解放军文艺出版社2000年版。

[2] 古米廖夫《读者》,《准则与尺度——外国著名诗人文论》(潞潞主编),第175页,北京出版社2003年版。

[3] 参阅朱光潜《诗论·诗与散文》,285-286页,安徽教育出版社1997年版。

[4] 废名《谈新诗》,人民文学出版社1984年版。

[5] 布罗茨基《诗人与散文》,《文明的孩子》中译本(刘文飞、唐烈英译),第135页,中央编译出版社1999年版。

[6] 布罗茨基《诗人与散文》,同上,第138页。

[7] 朱朱《晕眩·自序》,第1-2页。

[8] 布罗茨基《诗人与散文》,《文明的孩子》中译本,第138页。

[9] 布罗茨基《诗人与散文》,《文明的孩子》中译本,第139-140页。

[10] 蒙塔莱《受奖演说——诗歌是可能存在的吗?》,《生活之恶》中译本(吕同六、刘儒庭译),第325页,漓江出版社1992年版。

[11] 曼德尔斯塔姆《文学的莫斯科——情节的诞生》,《准则与尺度——外国著名诗人文论》,第191页。

[12] 朱朱《晕眩·自序》,第2页。

[13] 曼德尔斯塔姆《文学的莫斯科——情节的诞生》,《准则与尺度——外国著名诗人文论》,第191页。

[14] 参阅沃伦《论纯诗与非纯诗》,《准则与尺度——外国著名诗人文论》,第359页。

张桃洲简介:1971年生于湖北天门,2000年12月在南京大学获文学博士学位,现为首都师范大学文学院教授、博士生导师,中国诗歌研究中心专职研究员。主要从事中国现当代诗歌研究与评论、中国现代文学及思想文化研究。在《中国社会科学》、《文学评论》等刊物发表学术论文90余篇,出版《现代汉语的诗性空间——新诗话语研究》、《语词的探险:中国新诗的文本与现实》等论著。获首届唐弢青年文学研究奖、北京市第九届哲学社会科学优秀成果奖、第二届“教育部名栏·现当代诗学研究奖”等。入选2011年度教育部新世纪优秀人才支持计划。

2021年《南方诗歌》总目录

2022年《南方诗歌》1月目录

“诗坛连理”:庭屹、哑石近作选

“诗坛连理”:谭毅、一行一家近作选

“张桃洲诗论”:存在的几副面孔

“张桃洲诗论”---众语杂生与未竟的转型:1990年代诗歌综论

”他山诗石“桑克:译诗9首

”他山诗石“:王家新最新译作选

”他山诗石“陈子弘:当代外国诗人十家

”他山诗石“汪剑钊译:俄罗斯黄金时代诗人关于冬天的诗

“他山诗石”李海鹏、石绘译:但丁《新生》诗12首

“他山诗石”高兴 译:阿吉. 米斯赫尔诗选

“珞珈诗派”黄斌:遁身于影像

”珞珈诗派“浅语纤云:液体的阳光流泻手心

“”珞珈诗派“陈O:我们生来是多么的白

“珞珈诗派”荣光启:唯有怀抱是盛装胜利的器皿

“珞珈诗派”孙雪:向星星借一双慧眼

”珞珈诗派“李金辉:在北方的大地上

“珞珈诗派”午言:边缘深陷于流动之美

“珞珈诗派”吴根友:让错过的美好如群星散落

“珞珈诗派‘夏雨:想像自己是一只狐狸

“珞珈诗派”钟立:那场错过的樱花雨

“珞珈诗派”水浅:我是你身后碎了一地的月亮

“珞珈诗派”刘焱红:大雪无声

"珞珈诗派“李浔:一只蚂蚁举着半片树叶向我走来

"珞珈诗派“上河:我们是永恒流动的肉体

”珞珈诗派“香香:面向春天 溺水或守口如瓶

“珞珈诗派”王家铭:对风景的想像

“珞珈诗派”袁明珠:追白云的人

“珞珈诗派”孟宪科:水车印象

“珞珈诗派”廖志理:秋天的边界

”珞珈诗派“袁恬:世界太小喜悦很大

“珞珈诗派”陈翔:她几乎是蓝色的

霜扣儿:孤独的墓园

高鹏程:秋风赋

顔梅玖:看不见的风

张海宁:流进眼睛里的黑夜

蒲永见:永恒的雕像

龚学敏:把风箍得哭出声来

王江平:邀请一朵云来到我的屋中

高堂东溶:人性的波涛是打开一本更厚的词典

“崖丽娟诗访谈”海男:让诗的灵感从飞翔的想象力抵达现实

“90度诗点”:从历史中打开边塞--品读老房子,张媛媛

“90度诗点”--戴潍娜,张媛媛:像职业罪犯般写作

毛拾贰:那些苦难像是唇语结出的枳

李曙白:白色的沉默随波浪起伏

清平:两个人或许多人

伽蓝:与己书

徐敬亚:一粒雪就掩埋了冬天

“好诗同读”:西渡、崖丽娟评伽蓝的诗

潇潇:我的灵魂只向你弯曲

陈修元:在三亚

潘维:灵魂为什么举杯

以上就是小编为您分享《“张桃洲诗论”: 当代诗人散文中的诗性》的全部内容,更多有关中国大陆华人最新消息、新闻,请多多关注华人头条频道。您还可以下载我们的手机APP,每天个性化推荐你想要看的华人资讯!

免责申明

1、本站(网址:52hrtt.com)为用户提供信息存储空间等服务,用户保证对发布的内容享有著作权或已取得合法授权,不会侵犯任何第三方的合法权益。

2、刊载的文章由平台用户所有权归属原作者,不代表同意原文章作者的观点和立场。

3、因平台信息海量,无法杜绝所有侵权行为,如有侵权烦请联系我们(福建可比信息科技有限公司 邮箱:hrtt@52hrtt.com),以便及时删除。

举报收藏点赞

评论

(0条)

您需要登录后才能评论,点击此处进行登录。

登录后评论

- 侨务

- 中国

- 国际

- 出国

- 财经

- 文化

④“四下基层”走访侨界困难群众|省侨联外联部赴儋州、临高、昌江走访慰问③“四下基层”走访侨界困难群众|梁谋赴东方开展专题调研中方就习近平将应邀对俄罗斯进行国事访问并出席纪念苏联伟大卫国战争胜利80周年庆典答记者问|3分钟头条新闻(2025.5.4)胡允键:意大利侨二代的担当与突围——一个人、一代人与两个世界之间的连接带路东南亚|文明互鉴 粤韵生花:“粤韵杯”走进东南亚,开创华媒跨国协同传播新探索侨!我们就是这Young的青年千行百业志愿行 渝侨大爱暖人心—渝侨志愿服务队关于开展2025年“千侨助千家”活动倡议书5名中国公民在美国交通事故中遇难 | 3分钟头条新闻(2025.5.3)文博日历丨极简“宋式”穿搭 假期出游这么穿超出片

下载华人头条

关于我们

© 2022 华人头条

服务热线 : 0591-83771172

福建可比信息科技有限公司 ©版权所有

直播备案号 闽ILS备201708250005

举报热线:0591-83771172

举报邮箱:hrtt@52hrtt.com

免责声明

1、本站(网址:52hrtt.com)为用户提供信息存储空间等服务,用户保证对发布的内容享有著作权或已取得合法授权,不会侵犯任何第三方的合法权益。

2、刊载的文章由平台用户所有权归属原作者,不代表同意原文章作者的观点和立场。

3、因平台信息海量,无法杜绝所有侵权行为,如有侵权烦请联系我们(福建可比信息科技有限公司 邮箱:hrtt@52hrtt.com),以便及时删除。

闽公网安备35010202000536号

闽公网安备35010202000536号