分享

“诗坛连理”:谭毅、一行一家近作选

2022-01-16 00:00 阅读量:1.8万+

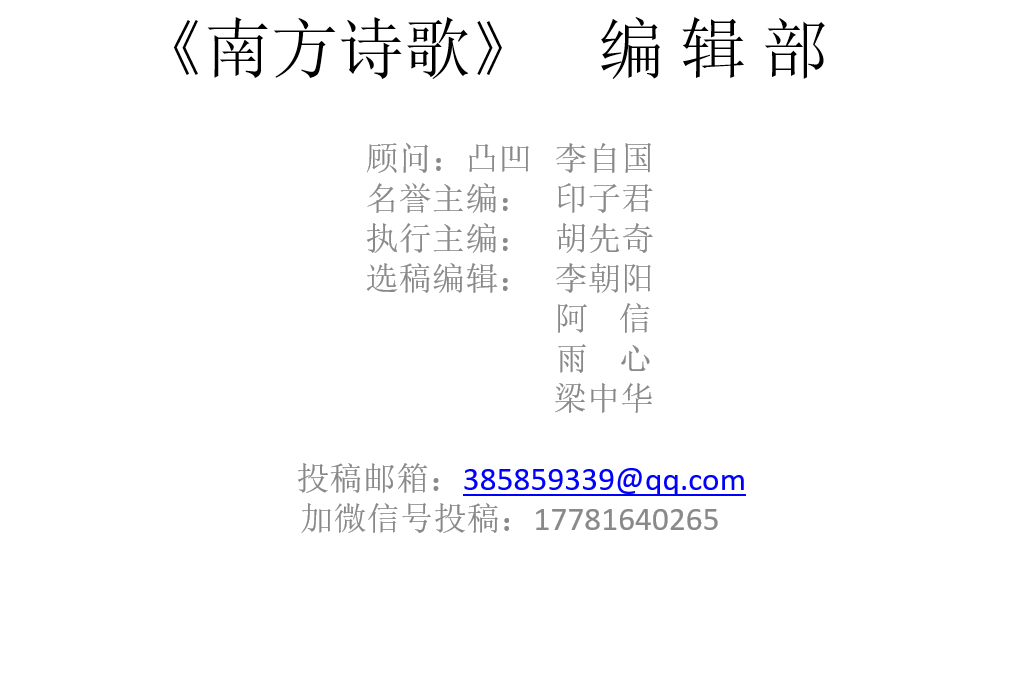

华人号:南方诗歌

编者按:这是令人羡慕的一家:先生一行是著名诗人、诗评家,执教哲学; 夫人谭毅也是著名诗人、画家,执教美术;其子王广微12岁,诗作被哑石评为同龄人中的顶级作品。诗书传家,其乐融融,只能以一个字形容:美!

谭毅的诗(10首)

作者简介 谭毅,四川成都人,现居昆明,任教于云南大学美术系。已出版诗集《天空史(第一卷):诸神》(2021)、《家与城》(2017)和戏剧集《戏剧三种》(2011),并在《扬子江诗刊》《诗林》《草堂》《飞地》《中西诗歌》等刊物发表诗歌和译诗若干。

现

我和哥哥的世界之间

有一个定位器:北碚。

嘉陵江绕它流动。运转

发生在不含空气的身体

灯一般下落的地方。

哥哥伸出灯下的手,托着

我描在灯罩上的面具。

渝州北部,他的记忆里

出现了冰块,像一座公园

带着敬城的寄生物,融化了。

他用手划一个圈儿,比月圆

更短暂的我逃了出来,“天生”

和“歇马”两条街道,都受控于

哥哥叹息发出的引力。雾

接近地面时有了白皙肤色。

我不再将路上长条形的白天

和草根部的黑夜,放在

寺庙的楼梯中旋转。

它们是平行的两个面,

夜被一个鬼填满,满嘴咒语

带着斑点,闪烁于白天。

它们不只是蝴蝶,颤音

得忍受那太像器官的舌头,

吃力地弹开骨管中的空隙。

时光干燥而密集,充满了驱散力。

我所渴望的青灰色

粘附在被嘶喊拉薄的唇部。

而哥哥的骨头,却在另一端亮了。

石

从天空而来的陨石,致密

且不能颠倒它作为引线的

黑暗方向。坐在树丛

分叉出昆虫的变格里,金的汗毛

都变成了秒表,扫过耳朵里

凹下去的部分。

这提示她有一大片光

滑动在沉默的上方。

它只能沿一次弧形劫掠

降落在我表述的末端,

成为回声——那从遥远的

尾部,压住我喉舌的东西。

记忆力

记忆意味着包围我大脑的光

从敬城的空气里退出,

到达成都时挺起了肚子。

回来时,它还保持着椭圆,

以纪念行星的轨道。

我正为它留出的空洞

施加一种细长推力:

“她需要连续注射。”

类似的诊断,将某种

医学外的静音引入我的耳道。

它来自太阳,将净化

我的身体,让我在血循环

之外,变得鲜明,

像用虚线画出的毒素。

走向

哥哥从北碚向南

走向沙坪坝。他的手

悬浮在我头骨的弧光上。

坳褶地形之下,我的呻吟

咕噜咕噜,挤满了

被太阳晒热的卷发。

高温来自白痴激动的部分:

嗓音或指尖的震颤波段。

他的影子里裂出褐色翅膀

双脚的疼痛漫过不能飞的晦涩。

他怀里的重庆地图带着露水。

画出了一再熄灭的金色清凉。

泼溅

阳光对金的每一缕照射

都是制作。

金动嘴的时候,阳光

也吃吃地布满金的神经

祂让金酷爱粉色的

肉一般的东西

我的结巴会在上面

形成一块块不连贯的破指甲;

祂还让我相信

那是被我那有密度的网

兜住、压烂的

像发生在纸上的书写

一次次碾碎笔尖。

金不理解喝是什么,

阻碍流动的力

也不会让她哭。

但泼溅照旧发生在她周围

那些肮脏的地方。

它们被工资压得低低的。

滴入

哥哥去重庆,他想

用身体一直载着我。

我伏在他悲伤的后背上,

到了被一座座山的高度

涂得污秽的地方。

重叠和起伏是我带去的。

我的手搭在他肩上,

我的头在他的头上。

进攻的位置

可以互换。我和他

只要黑黑地滴入那座城市,

就再没有人能将阴凉取岀来。

古董

哥哥说,重庆是一件古董,是

墓葬里的器物。他能嗅到出自鱼身

和我的气体,还在发生着混合。

我曾是年代上的蓝影子,

或它举起的肉体。逐渐,我

被他的记忆削得如同一片

闪烁。一声声鳞一般薄的哀鸣

在他眼前,忍受着雪花的转动。

还有另一种混合。发生在

地下的灵魂和天空的飞行物

之间。蝙蝠落下的粪便

不辨来由地渴望着向上燃烧,

重新回到高处去,哪怕

间隔着驱魔这一层黑糖式的夹心。

在重庆的山上,哥哥想我时

月球替换了望远镜下的眼睛。

重庆可以被月亮的环形山包围,

而接骨木到了老年,会放下

它啃不动的东西,只享受听觉,

享受关节在古董里漫长的响动。

运气

好空气降临到金的声音里

躲过了耳朵这样的大漏洞。

劳动,顺势将阳光载进果园。

人们的嘴在亲近果子的地方

演示它们听不懂的语言。

但,有了好空气,

腔调也好得可触摸。

金沸腾的血管将口气

缝在她的皮肤上,

每声吆喝是一朵云。

头顶上的太阳一次次划弧线

金得到一粒粒结晶的盐

运行在线缝上。

转眼,每个工人的体表

都湿湿的。被压过后,

小口的蒸汽,变成了水。

人们不会被淋透,

因为,好空气在金的声音里

干燥、易燃、可连接。

合成

鱼自动运行。在《天空史》里

祂靠水流驱动。而时间含着蒸汽

从愿望里出现,赐给我们一个个

表皮光滑的机器。它小如一颗心,

却总在月光下剖开自己,发出

嫩枝枯萎的声音。燃烧响亮地

发生过。光移动我双目的间距,

失明和失声,覆盖在鳞片之下。

鱼嘴里吐出的是被截断的腰

弯过去的部分,沿波浪相汇。

头,全都被踢过、踩过。灯笼果

接近月亮,那清凉而窒息的甜味。

斩首般,我在横线上竖直地

喷着。以一种执意要翻动,

暴露月亮背面的劣质方式,

强烈

阳光进行的切割,新鲜

而没有声息。树林和果园

带着笔直的边缘线

清晰地排列着。

血液每移动一格,

金就从远处卸下

其中的一块,带着果肉,

在她周围,慢慢地堆叠出

一座储存呼吸的监狱。

作为呼吸的携带物,

人可以用一种声音

去替代另一种声音。

而金,是发声和不发声

之间的X。它不用颠倒,

就能剖开,含怒气的喉咙。

(选自谭毅诗集:《覆写》,2020年)

谭毅

一行的诗(10首)

作者简介:一行,现居昆明,任教于云南大学哲学系。已出版哲学著作《来自共属的经验》(2017)、诗集《新诗集》(2021)、《黑眸转动》(2017)和诗学著作《论诗教》(2010)、《词的伦理》(2007),译著有汉娜•阿伦特《黑暗时代的人们》(2006)等,并曾在各种期刊发表哲学、诗学论文和诗歌若干。

日常

我的日常是无光的。

没有火,也没有

精神的灰烬。

只有重复,和重复的

琐屑,沉闷。

在生活中,我不是作为我活着,

而是作为无人和面具。

不真实的我是最真实的。

最真实的时候,我的心

是无心的,我的体内没有心灵。

反对

我们反对的一切都成为了我们自己。

为了反对静止,我们变化,最终

成为了我们反对的人。

那么,可以停留在反对上吗?

不,一种停下来的反对就不是反对。

我们用反对对待世界中的一切。

为了反对一切,我们将自己

也变成了反对的敌人。

那么,我可以不反对吗?

不,不反对就是对反对的反对。

我们将一切反对都变成了虚伪,

因为我们自己首先是

虚伪变成的人。

那么,虚伪也能变成一种反对吗?

不,虚伪会反对对虚伪的反对。

虚伪将我们的一切都变成了反对。

我们失去了其他的生活,

变得越来越像被反对的自己。

那么,我可以反对和自己相像吗?

不,为了相像,我必须爱上我自己。

大地之诗

站在大地之上。

没有归属感,没有

一丝与大地相连的感觉。

我的脚踏在公路路面,脚下

不是大地,是柏油、碎石、水泥。

是下水道肮脏如肠道的管子。

被铲平或盗空的坟。

被推土机挖掉的山丘的遗体。

一些老鼠在我脚下爬行、打洞,

有时,会从井盖突然钻出。

那些粪便、渣滓和垃圾,

也会因一场大雨从那里浮出。

哦,城市!这大地之上的

辉煌建造,有多么臃肿的腹腔!

我们活着,在它的腔壁或毛孔中

靠想象写着大地之诗。“诗歌

应该懂得大地”,罗伯特·哈斯写道。

可我不懂。我对大地没有想象。

我写诗是为了理解这种不懂,

理解我与大地之间永远的隔离。

伦理学

他们把诗写得精致、微妙。

他们说,这是诗人的使命。

精妙,而非优美,使他们

避免了感伤,避免了文学中

通常的疾病。但精妙未必

就是准确。它常常停留于

语言内部,像灯笼焰芯

只照亮一小块温润的纸。

在黑暗中,它多么孱弱……

我总感到,语言越是精妙

就越背叛我们:我们的

屈辱,我们阴沟般的处境。

谁能说出自身的肮脏?谁能

用语言照见自己的卑劣

和不义,与之相称或匹配?

有时,他们也在谈论着世风,

谈论德性的衰微、败坏,

以一种富于礼仪感的声调。

噢,那几乎都是别人的败坏。

语言永远披着洁净的白衣,

从不进入到阴沟之中——这样

就能始终保持优雅的风度。

更多的时候,他们欣赏着

自己高贵的灵魂,欣赏着

诗句中潜藏的秩序和端正……

我承认,我羡慕他们,但我

从未获得从阴沟中上岸的机会。

我低俗的灵魂,不知高贵

为何物,只是经常被痛感困扰。

然而,有痛感就足够了吗?

对于世界和人性的复杂,痛

也未必能使语言捕捉到真相。

我梦想着一种从血污中

诞生的诗,它并非婴孩或赤子,

而是一个经历了战争的成年人,

在愤怒中保持着冷静、理智,

在悲伤中仍有力量和尊严。

深暗

天黑了。

村庄开始像病人一样发抖。

乌鸦在枯瘦笔锋画出的树枝上

一动不动,像几点不肯洇开的墨迹。

树林抱成一团,无力向田野深处伸展,

将更大的空旷交给了正铺展开来的冰。

没有行人,甚至道路也隐没在雾中。

那时我们都躲在自己家里,

没有火,没有足够的炭

维持老宅的温度。

我们把手收进口袋,有时是伸进

衣服里头,但里头和外头一样冷。

我们不是没有想过要彼此握在一起,

可握着的时候,只能感到对方的手

像冰块,在汲取自己仅剩无几的热量。

天渐渐黑下去,黑得彻底。

坐在椅子上,因寒冷而颤栗。

我们知道在以往这个季节

有些人冻死了,还有一些人发了疯。

可除了恐惧,我们什么也做不了。

马影

那口废弃的井曾经是一个源泉。

现在,它藏于齐膝深的草丛中,

仍在姨妈家的屋宅后面。

我和姐姐从井里打水洗脸时,可以

望到姨妈正弯腰,给菜园锄草。

三十多年前的晨光照在她眼里,

似乎她刚刚发现一个美丽的地方。

经常是在暑假,姐姐和我

还有几位表姐表哥,我们六七个小孩

会在那栋宅子里住上大半个月。

男孩们都光着膀子,像一群野马

在烈日下奔跑;女孩们

用田地里不知名的野花编织花环,

帮姨妈种菜、浇肥、烧火做饭。

我们架起木梯,摘果园里未成熟的梨,

又被姨父挥木棍的斥责声哄散。

有一次,我还骑在树枝上

不敢往下跳,只能沿木梯爬回,

屁股挨了好几下姨父的巴掌。

这一年一度的愉快假期

结束于姨妈失明那天。

听说,是由于受家暴

流了太多的泪;而几位表姐认为

是被土灶熏的,她们说

生火时的浓烟像密集的虫云

直往眼睛里钻,咬得人生疼。

最后一次见到姨妈,是姐姐

考上大学那年,我们一起

去探视,正卧床的她

用手把我们俩的脸摸了一遍。

手掌冰凉,仿佛从那口井底

涌出的水正缓慢浸没我全身,其中

有深深的,我不能理解的黑暗。

“真好啊!”姨妈感叹道,像是

看见了什么,而我不敢动弹哪怕一下。

姨妈一年后病逝。那栋宅子

一直荒废到今天,姐姐和我重返此地。

看着草丛中土砖墙的断壁,我想到的

却是这个村镇的名字——

“马影”,听起来多么诗意,像一群野马

向前奔跑的情景。它们或许

一直在奔向某个美丽的地方。

很久以前,我的姨妈就已经看见。

沉静

那男孩,爱蹦跶、捣乱、折腾。

房间像工地,玩具和书到处扔。

衣裳脏兮兮,像抹布,还经常穿反,

扣子也扣错了。

妈妈告诉他:要学会安静。

后来他长大了,开始写诗。

一些诗像庙宇,有焚香祝祷的气息;

松林、碑塔,回荡着

久远的钟声。

另一些诗高大、威峻,竖起一座南天门,

护卫空旷廓然的天庭。

噢,每一个词都摆放得

端正、整洁、有序,

被一道法则之光照亮。

只有他知道,他一直在秘密地

谋划,从某天开始,写另一种诗:

从前他只是在竖靶子。他真正想写的

是孙猴子,从顽石中蹦出

要推翻天庭,砸烂一切天门和庙宇。

反禅诗

从侧门进庙,是爬至

山腰后于细雨中望见缭绕

青烟前的事。我们进庙,

与香客们一起扮演虔诚——

跪下来,留出足够充盈的上方

给比天空更高的事物。

更高的事物?也许是虚无,

也许是虚度,或虚度之后的幡然

悔悟。我们走在树影间,

走在深幻长廊所映现的

无鸟的啼鸣、无花的绽放间,

觉得一生总在与虚无分庭抗礼,

却找不到另外一边庭院究竟何处。

我们理解了,“空”并非

可理解之物,譬如此刻,放生池中

一只龟微微抬起的眼帘:

它注视着我,如同一无所见。

我也看到我所见之物,不过

一个更小一些的、被局限于所见的视界。

为了越出这同为生灵

有情的局限,我望向上方——

山高处,有高山流水。

佛仿佛仿造之物。

诗的非永恒性

意识到诗是短暂和脆弱的,

花费了我不少时间。

此前我相信永恒。并且相信

诗以某种方式分有永恒。

如果不写诗,尽管我有更多的时间

去生活,却只能活在时间之中——这是我

多年之前的信念。说“多年之前”

是因为这信念已消失

并不再被永恒庇护。

那时我的诗

也曾经不朽,但“不朽”和“曾经”

是冲突的,像“方的圆”

只属于一个隐没的宇宙。

如今,我已再无执念,

并将一切永恒的信念都视为妄念。

我写下的文字是速朽的,

最后只能留下一堆近乎枯骨的笔画。

最接近不朽的文字

是墓碑上的铭文:

通过垄断死者的言语

而剥夺他们真正的沉默。

它们不属于死者。

属于死者的诗

是月光,是月光照见的腐烂。

如果我能安然接受诗的速朽,

就像接受最终的沉默,

我将只保留那些被永恒忽略的词。

美之惑

——致M

多年以前,你对我说:

“美是对世界的肯定。”

我问:“世界是什么?”

“世界是你

所相信的一切的总称。”

但今天,你听到我说:

“真正的美是对世界的控诉。”

你认为,这并不是对世界

而是对美的控诉,因为控诉

总是朝向人并不相信的一切。

我承认你说的有道理。

但“真正”的意思是:一种拒斥了

所有幻觉的存在——对于美,

“真正”就是让幻觉成为幻觉,让隐匿的一切

从信念的阴影中竖立起自身的火。

世界是最大的幻觉,是火光

在两次闪烁的间隙中形成的稳定图案,

是凭借相信

而奴役我们的全部事物。

此刻,窗外有雪正在融化或沤烂

或在看不见的山顶保持着自身的反光,

并将反光投射到遥远的天空。

我和你之间,隔着众多无法传递的事物,

隔着峰峦般庞大、尖锐的信念。

而我们的交谈是寒冷和隐匿的,

以一种生涩的、总是被纠正的句法

让雪从我们信念的尖顶飘落。

(选自一行诗集:《明彻集》,2021)

一行

王广微的诗(2首)

王广微:一行、谭毅之子,12岁。

儿童诗

1

我觉得,风

有一双神秘的手

把云纱

纺成雨线

再织成

湖面的锦缎

2

飞机像一支铅笔

在蓝天上划过

它的笔迹

被云朵的橡皮擦

轻轻擦去

3

天凉了

不需要扇子了

银杏的作坊只好停工

那些金黄色的小扇子

便被大地回收了

4

床来了!

桌子,椅子,凳子

开始逃命。

最先被吃掉的是凳子,

被消化成床的小短腿;

第二个被吃掉的是椅子,

成了床的靠背;

最后一个,桌子

成了床板。

5

火的头顶

有一顶黄帽子

它戴得太低、太紧

把火的脸

压得通红

6

水滴,像一把

银色的小锤

在石头上敲打

滴答,滴答

敲出了

虚无的火花

7

吸猫的上帝

吸猫的上帝

起初,只有神。

神感到孤独,

便造出了黑暗

来陪伴自己。

神每日

抚摸着黑暗,于是

在他手掌下

长出了

光的细绒。

神说:

“瞧,这只猫!”

8

比起写诗

我更喜欢睡觉

这样睡着之后

就可以在梦中

写诗啦

春

我渴望的春囤积在鲸体里

稳稳划过海面。

看到它喷出的细水柱

我碰到了春初临时的凉意。

绿是短缺的,它慢速显现

和鲸的庞大配套。

水波中的光轴,导致细水柱

变得温暖,从水上移植到水下。

春,也这样搬运着我周围的风

它像绿宝石,悬浮在树林里。

王广微

2021年《南方诗歌》总目录

2022年《南方诗歌》1月目录

“诗坛连理”:庭屹、哑石近作选

“张桃洲诗论”:存在的几副面孔

“张桃洲诗论”---众语杂生与未竟的转型:1990年代诗歌综论

”他山诗石“桑克:译诗9首

”他山诗石“:王家新最新译作选

“珞珈诗派”黄斌:遁身于影像

”珞珈诗派“浅语纤云:液体的阳光流泻手心

“”珞珈诗派“陈O:我们生来是多么的白

“珞珈诗派”荣光启:唯有怀抱是盛装胜利的器皿

“珞珈诗派”孙雪:向星星借一双慧眼

”珞珈诗派“李金辉:在北方的大地上

“珞珈诗派”午言:边缘深陷于流动之美

“珞珈诗派”吴根友:让错过的美好如群星散落

“珞珈诗派‘夏雨:想像自己是一只狐狸

“珞珈诗派”钟立:那场错过的樱花雨

霜扣儿:孤独的墓园

高鹏程:秋风赋

顔梅玖:看不见的风

张海宁:流进眼睛里的黑夜

蒲永见:永恒的雕像

龚学敏:把风箍得哭出声来

王江平:邀请一朵云来到我的屋中

高堂东溶:人性的波涛是打开一本更厚的词典

“崖丽娟诗访谈”海男:让诗的灵感从飞翔的想象力抵达现实

“90度诗点”:从历史中打开边塞--品读老房子,张媛媛

以上就是小编为您分享《“诗坛连理”:谭毅、一行一家近作选》的全部内容,更多有关中国大陆华人最新消息、新闻,请多多关注华人头条频道。您还可以下载我们的手机APP,每天个性化推荐你想要看的华人资讯!

免责申明

1、本站(网址:52hrtt.com)为用户提供信息存储空间等服务,用户保证对发布的内容享有著作权或已取得合法授权,不会侵犯任何第三方的合法权益。

2、刊载的文章由平台用户所有权归属原作者,不代表同意原文章作者的观点和立场。

3、因平台信息海量,无法杜绝所有侵权行为,如有侵权烦请联系我们(福建可比信息科技有限公司 邮箱:hrtt@52hrtt.com),以便及时删除。

举报收藏点赞

评论

(0条)

您需要登录后才能评论,点击此处进行登录。

登录后评论

最新资讯

甲辰年黄帝故里拜祖大典隆重举行

华人头条-河南04-12 06:53

【行走河南 读懂中国】首部会长系列微剧《跟着会长看河南》开机大吉!

华人头条-河南04-03 22:39

預料「五一」黃金周800內地團訪港 多數留港2晚

华人头条-香港3小时前

来厦门听演唱会有福利!偶遇明星,还有免费接送→

你好厦门7分钟前

中国军创救援中心军创服务平台盛大启动 打造退伍军人就业新渠道 提供便捷租车新服务

华人头条-贵州站9分钟前

下载华人头条

关于我们

© 2022 华人头条

服务热线 : 0591-83771172

福建可比信息科技有限公司 ©版权所有

直播备案号 闽ILS备201708250005

举报热线:0591-83771172

举报邮箱:hrtt@52hrtt.com

免责声明

1、本站(网址:52hrtt.com)为用户提供信息存储空间等服务,用户保证对发布的内容享有著作权或已取得合法授权,不会侵犯任何第三方的合法权益。

2、刊载的文章由平台用户所有权归属原作者,不代表同意原文章作者的观点和立场。

3、因平台信息海量,无法杜绝所有侵权行为,如有侵权烦请联系我们(福建可比信息科技有限公司 邮箱:hrtt@52hrtt.com),以便及时删除。

闽公网安备35010202000536号

闽公网安备35010202000536号