分享

罗霄山:风声正悄然过境(十六首)

2021-10-13 00:00 阅读量:1.2万+

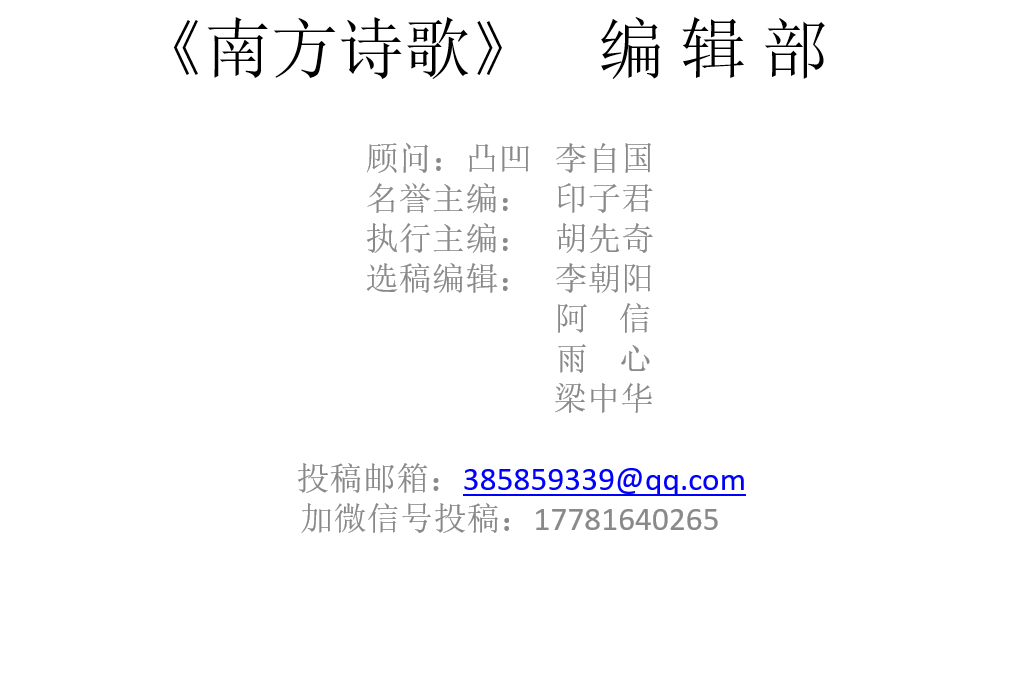

华人号:南方诗歌

搬走整座森林的木匠

——致弗兰茨•卡夫卡

作为一个手艺人,他当然葆有

对手艺的激情。当白花花的木屑

将淹没他,一整座森林生木的气味

在四周弥漫。譬如春日阳光酿出

萌动的蜜,返回的候鸟将歌声

撒落树的纹理,而一只蜜蜂曾在叶脉

歇脚——这构成一个木匠,对手艺

最诗意的想象。他当然还熟悉

象征的把戏,用有关矛盾的辩证法

来穷尽世界的原理,运用隐喻

悖论和解构。就像他现在剖开一株

云杉,从中打通一条理解万物的通道

是一种深刻的对峙,或一种左和右

的相互否定,最终在想象与现实的天秤上

较量。而有关此类分裂,我们可

理解为一切手艺的特征,或是窃取生存

修炼的最高境界。他当然明白

世界的荒诞,其实是一种必然,而非

一个小概率事件——荒诞才是世界的

本色。一具镂空的婚床,不能

完全揭示爱情的慌张,但爱有着笃定的

深久的痛;一个浴桶不能洗去

灵魂深处浸染的黑,但我们要肯定它

维持一具干净肉体所作的努力。哦

亲爱的兄弟,卡夫卡先生,当你

将一块木板推平,反射出清洁的光

你眯起左眼揪出一些细小的凹陷,修正

一些微不足道的瑕疵,你以木匠的身份

搬走整座森林。你告诉大家,必须维持

劳作,我们才能回到纯洁的人的群体。

记忆的属性

除掉不必要的修辞,打开肺叶

如同打开一扇聆听世界的窗子

一束光线对细小的尘土予以指认

一段寂静在喧嚣过后,完成对燃烧的

爱的注解,尽管是以灰烬的面目。

现在我们开始返回,重新唤醒

经过的一段旅程——你翻开床铺

沙发,旧电视面板,一个陈旧的抽屉

一个发夹还有头发粘连,一张信纸

濡染开的墨迹,呈现出朴拙的样子。

一个空空的易拉罐,藏着踩裂后的

脆响。一粒多年前的安眠药片滚动

挣脱了被稀释的危险,难以对清醒

说不,它宁愿这样而对睡眠保持警醒。

一个人沉默寡言,走进一段虚空的时光。

我们继续返回,回到旧屋倾听

儿时的心跳,回到某一个黑夜,与

窗外凄厉的风声争吵。回到蹒跚学步

每一步的惊惶,回到第一声哭泣

回到母亲的子宫,小心翼翼地盘算未来。

致一名死者

她必得经过一段黑暗的隧道

才能抵达灯光的彼岸

这个冬天还是来了

冷冷旁观世人。所有美好的

愿望都会被风吹走

这是我们不得不面对的事实。

枝叶残落,颓败的秋离开

也带走一个人的体温和梦

她裹紧风衣,再一次将残留的光

从身体某个豁口泄露出去

她温暖别人,用残缺

雕饰我们臆想的完美!

隧道里和隧道外的人

有一些必然联系,通过空气

和一点温度,将黑暗稀释。

她向上、飞升,主抚摩她头顶

并收紧光束,闭目不语。

半山旧屋深藏无边的黑

半山旧屋在阳光照耀下

呈现出琥珀般的颜色

木质结构风雨飘摇,每于夜里

嘎吱作响。时光在墙壁缝隙

悄然溜走,庭院依稀可辨

只是杂草丛生,将一些线索掩盖。

把镜头拉近一点,可辨识出

班驳的土漆,镂空的窗棱

正面临缓慢的腐烂。

阳光照不进去,陈年瓦片

静默,对一切过往的光线

和色彩说不,并板着一张

严肃的面孔,隐隐透露出

金属般锈蚀的质地。那里面

有幽深的漆黑,演绎着时间

之重,幽深到无边和空旷。

父亲在下午静静打磨一枚钉子

这枚钉子锈迹班驳。父亲

找来锉子,坐在下午的阳光里

将它细细打磨。父亲从未

如此精心而忍耐地对待一枚钉子。

父亲弯着腰,花白的头发

一浪一浪拍打他荒凉的额头,

固执而倔强。隐秘且持续的劳动

让父亲看起来像个精明的孩子。

我知道父亲的想法。这枚钉子

将要嵌入方凳的木质年轮

去与另一段时间和解。在阳光

照射下,明快而忧伤。

父亲沉浸于劳动的快乐。钉子

将焕发青春,方凳将缓慢进入

老年。父亲乐于其中,仿佛在

烟尘弥漫的尘世清理自己的骨头。

大海折叠成一本蓝色的教科书

邮轮抛锚在灯塔极目也难以看见的

海岸,空气浸满了海腥味。

船长返回他的办公室兼卧室

用铅笔在泛黄的航海图上,标注

下一个港口的美食。一条飞鱼

落在甲板上奋力起舞。

水手们无所事事,数着胸毛

和时间经过的分秒。夕阳挂在

桅杆上,像一只煮熟的火鸡。

晚霞是一片被点燃的森林,仿佛

发出焚毁的轰响,穿过稀薄的云层

向海面撒满黄金。有猛虎在密林

穿行,就在靠近海岸的地方

它们发出轻微喘息,应和着

海浪拍岸的节律。有时波浪掀起潮声

比鼓点还要急,邮轮随之起伏。

天是蓝的,除了晚霞俘虏的部分

海用大面积蓝色与天空对抗。

邮轮是白色的,甲板四周的钢柱

反射出无数闪耀的光束,但

白得令人心慌。蓝天和碧海

犹如一本书的正反两面,折叠起来

在遥远的地平线处,缝合成

硕大的书脊。像诗中描述的一样。

良弓赋

它绷紧命运的弦,一个弧度里

难以掩藏的隐喻。它深知流矢的禀性

也擅长引而不发,将危险

摁在不起眼的地方。最重要的

它有着好韧性,深谙屈膝与弹射的哲学

就这样,它拥有一副良弓的模样。

就像它的主人,那个身经百战

却不善表达、沉静如水的闷雷。

从表面看,它有一副好脾气

弹性的弓臂和有韧性的弓弦共同构成

它的形体,它懂得以柔克刚到

以柔铸刚的技艺,当箭镞在它催促之下

破空而出,它呈现出狰狞的一面——

柘木。牛角。牛筋。鹿胶。丝线。

还有上好的土漆。一张良弓呼之欲出

而成为十八般兵器的发端。

它曾射落九个太阳,也具裂石的神勇

更有射戟解围的蕴藉,亦挟弯弓

射大雕的豪情。它缓缓弯曲

仿佛膨胀的愤怒,填充,聚集

类似于满月的形状。如果

外力足够大,愤怒足够多,它也有

折断的时候——一张良弓

要因为折断,才完成它一生的谢幕。

蜡像馆素描

——致卡尔维诺

在一种肃穆的气氛中,他悄悄登场

占据一个不起眼的角落。他凝目沉思。

我们要绕开他对想象力作出的贡献

而深入他一生的轨迹——

他的童年,乡音。以及差点未完成的

长久的游历。他收藏沙子

贝壳,火车汽笛的轰鸣。

是的。我们看到一列火车在铺满油菜花

略显狭窄的山谷里穿行。

他把头靠在车窗上。行礼架就在头顶

深铜色的烟斗摆在面前的小几上。

他陷入一种古老的寂寞——

目的地时而清晰,时而模糊

能确认的是,午餐时间已经到来

炊烟将从屋顶升起——从小站旁

那一排排低矮的茅屋顶升起。

他在他复杂的大脑穿行,找到一个

精致的出口,从通向蜘蛛巢的小径

闪身出去。他在小站停下

深入一间乡村小酒馆中午的慵懒里

回到梦境抵达的异乡。

他持续到达海滩,河岸,寂静的湖边

经过沙漠,荒原,古老的教堂。

一辆马车在路口等他。

他一次又一次出行,归来,收获

叙事的天赋和旅行的喜悦。

现在他停留在蜡像馆不起眼的角落

我们不知道他离开多久了。

有人坐在岸边读古书

他的内心自有和谐的沟渠

温顺的池塘。微风吹拂杨柳。

他在自己的夕光下,读一本

安然的旧书。书里有树叶

簌簌落下,撞响时间

发出细微的叮叮之声。他

就坐在岸边,仿佛在一幅画里

沉思,柔缓地呼吸

天和地之间浩大而宽广。

我在遥远的地方打量他

捕捉他呼吸间的节律。

他在想什么呢?桃花开满

山坡,牛羊归于圈舍。

尘世喧嚣,物来物往,灰尘

歇在肩头,风声正悄然过境。

羞赧的雪

经过的跋涉比命运稍长。

雪落下来,一往无前

只是我们羞于说出

并刻意忽略和回避细微之物

所蕴涵的短暂的永恒。

我们的心坚如磐石,再也不会被击中。

一场雪是如何静静地覆盖内心?

他要去探望老头子怀里的钟表

踩着积雪,穿过寂静的城市

倾听时间经过,指挥着雪

一层一层覆盖梦的原野,即是

我们明明知晓但并不能指认的内心。

先于万物被唤醒,所有洁白的

温暖的死亡,都可被期许。

如果我们能静下来——

所有动作都是仪式,回廊里的风声

露珠里藏着的闪电,一粒雪花

在消失前,所极力闪耀的光芒。

而我还是羞于说出。雪花飘落下来

是对一个人的祭祀,还是挽歌?

我是不是需要打着节拍以示回应?

一条路的前世今生

它弯曲,隐藏一些小石子

油菜花为拐角处的酒旗调色

它不可避免的泥泞和尘土飞扬。

荒草缓慢延伸并覆盖它的

前身与后世,而成为一项

对命运的呈堂证供。当然最终

它会消失,并被忘记

因此命运才能呈现纵深的模样。

我无数次经过它,对它的延伸

并不知晓,但能肯定

它具有开辟的野心及通达的癖好。

跨过溪流需要拱桥,它厌倦

平桥的庸俗和跳蹬的留白。

征服一座小山需要石梯,它

当然欢迎它们,并为它们

准备镶边的枯草。而冰雪覆盖

它满怀悲戚,畅想一场烈日

暴晒,清洗掉旧年的陈疾。

它观察这些走过来走过去的人

对慌张的兔子和谦卑的蜗牛

更感兴趣。它遥想它们的一生

像一场离别一样辽阔而漫长。

骑手找到了他驰骋的草地

起初,是一种长调被风送来

风用缓慢的节奏弹拨伟大的骑手的

内心,类似于将炊烟

轻轻吹到无形。接着是一种散板

海水一样弥漫礁石的缝隙

像水洗的阳光,探寻骑手

每一个嶙峋的角落,我们可称之为

他对不可原谅的生活

找到了恰切的喻体——那种

在一成不变中偶尔溢出的欢欣。

而他更喜欢小令,像一阵疾驰

擂响草地的鼓点,而深入到

沙场点兵,血脉贲张,热血汹涌。

但草地看起来没有尽头

骑手渐渐出现在我们视线

风吹着他的长袍,像一面猎猎作响的

旗帜。现在骑手来到了

我们中间,他脱下帽子

弯腰向观众致敬,草地在他身后

犹如随身携带的宽大的厚毯。

除夕

当烟花散尽,世界在一片轰响后

陷入沉寂,仿佛在酝酿

一首流年的赞美诗。我们已经

扫除旧年的灰尘,以一副清空的身躯

迎接新一年的洗礼。人们

暗自许下愿望,在凌晨新旧交接时刻

搭建自己的仪式并试图打开一条

通向美好未来的通道。在时间

宽大的银幕上,每一个节令对应

一个星辰,人们遵循时间的律法

逐一清点经过的星座,并构建一种

指认命运的星象学。我们试图

改变时间注定是徒劳的,它

不紧不慢循环,走着走着就进入了

一个人危险的中年。从这个角度审视

时间,它是在一种螺旋式模型中

获得生命,它运行的轨迹饱含

怀旧的情绪。我们在旧年的尾巴踏上

新年的门槛,即是在怀旧中强行展望

未来,命运悲怆的底色又加重一层。

致N

像从马戏团丢失的孩子,你

成为孤儿,成为一种荒诞世界中

被人津津乐道的存在。

你在车水马龙的街头仰望信鸽飞翔

其实是在仰望无法企及的内心

仰望一种隐秘的联系,譬如

悲伤的传递,狂喜的感染。

多数人并不了解你。你深陷于

方言和世俗的仪式,常常对

普通事物满怀愧疚。

有时你沸腾,人们不知道

你使用哪个分贝将一种臆测的寂静

拆开,以几何级数呈现,一幅

破碎的画面(一种持久的反抗?)

作为被观赏的动物

或者说,一件被展览的机器

你有铁的内心和咬合的本能。而

这些零部件中,有被规范的口语

你偷火把和铁,以期酿成

这个时代唯一的解药,隐藏肉身

和爱,获得与时代同步的一致性。

你更期待,那些不灭的火苗

灯火下氤氲的气流悄悄点燃愤怒

但你依然保持平静,成为流光里

一尊静穆的雕像。但存在具有

诸多不确定性。你更倾心于

一种空虚的斜度,一种无法停止的

奔跑,将面对的难以预测的沼泽。

流星的三个侧面

构成一个坐标,我在中心点上。

嗨,它们永无止境地运动,正以

快速的飞驰,掠过时间的水面

划出一道道弧形的痕迹。它们

似乎降落,但我们不知道具体

地点,因此我们对中心充满疑惧。

一颗流星一个伤疤,宇宙的伤疤

完整,我们找到狡辩的理由——

每一个独立的事物因完整而自足。

爱也是完整的,由很多不完整的

细节构成。我们不完整,恰恰是

因为发现完整的眼睛泄露了天机。

它们是夜色的弹孔。执着,晃荡

使伤口面越扩越大,我远远地

看着它们,感觉到身体里的开关

迅速一开一合。在肉食动物眼里

我们是一个个热成像体,像流星

正在加深着,这个世界的悲哀。

弧形的秋天

大地迅速沉寂下来。仿佛随着

那些枯萎的植物一起老去

鸟群是插入天空的匕首,不打算

再回头。你在时间弯曲的球面

又回到当初出发的地方。

绕过记忆的山梁,我们在背面

邂逅一个沉默寡言的人,他同样

是被生活抛弃的孤魂,与我长着

同样的胡须,内心一样孤独敏感

同时也总会在秋天莫名绝望。

对于秋天,我们曾使用太多言辞

但都难以对它进行完整描述。我们

还理解不透,它如何将最后一次

闪电,丢给惊慌的天际。而我们

依然在最后一声惊雷中战栗不已。

我们对季节身怀恐惧,不知在

秋天球面上,会被弹向什么深渊。

个人简介:罗霄山,男,贵州大方人,1982年生。有诗作刊发于《草堂》《山花》《诗江南》《诗刊》《星星》等刊,有诗作入选第44届荷兰鹿特丹国际诗歌节在线诗歌朗诵会及多个选本。获第二届“尹珍诗歌奖”创作奖。贵州民刊《走火》成员、拖拉机诗歌沙龙成员。

2021《南方诗歌》6月总目录

2021《南方诗歌》7月总目录

2021《南方诗歌》8月总目录

2021《南方诗歌》9月总目录

“新九叶”黄康益:委内瑞拉的阿维拉

”新九叶“李金佳:庸国神话六则

“新九叶”李笠:一栋像宫殿的房子

“新九叶”姚风:乌鸦是美丽的

“新九叶”姜山:B.C.(小组诗)

“新九叶”高兴:灯光过于刺眼

高山流水:《花园》,唐寅九、少况诗画唱和

高山流水:江滔《黑夜占星术》,徐甲子解读

马端刚:长短句,都是降B调

香奴:九月的高原

鹤轩:你一定要在夜色中读我

赵目珍:另一种光阴

海男:烟火

童玉姣:当海域成熟时

高山流水:《鼠尾草与百合》,张映姝与姚晨唱和诗

刘洁岷:解冻的日子

南音:虚度与困境

以上就是小编为您分享《罗霄山:风声正悄然过境(十六首)》的全部内容,更多有关中国大陆华人最新消息、新闻,请多多关注华人头条频道。您还可以下载我们的手机APP,每天个性化推荐你想要看的华人资讯!

免责申明

1、本站(网址:52hrtt.com)为用户提供信息存储空间等服务,用户保证对发布的内容享有著作权或已取得合法授权,不会侵犯任何第三方的合法权益。

2、刊载的文章由平台用户所有权归属原作者,不代表同意原文章作者的观点和立场。

3、因平台信息海量,无法杜绝所有侵权行为,如有侵权烦请联系我们(福建可比信息科技有限公司 邮箱:hrtt@52hrtt.com),以便及时删除。

举报收藏点赞

评论

(0条)

您需要登录后才能评论,点击此处进行登录。

登录后评论

最新资讯

【战略合作邀约函】当下最佳合作契机来啦!

华人头条-河南07-31 22:22

2024“君品习酒·中国书院”文化活动在白鹿洞书院圆满收官

黔酒茶6小时前

茅台机场扎实做好航班换季消防安全保障工作

华人头条-贵州7小时前

孙含欣率队莅临艺立方参观交流

华人头条-贵州7小时前

民盟佛山市委赴黔东南开展“农村教育烛光行动”送教进校园活动暨考察调研

华人头条-贵州7小时前

下载华人头条

关于我们

© 2022 华人头条

服务热线 : 0591-83771172

福建可比信息科技有限公司 ©版权所有

直播备案号 闽ILS备201708250005

举报热线:0591-83771172

举报邮箱:hrtt@52hrtt.com

免责声明

1、本站(网址:52hrtt.com)为用户提供信息存储空间等服务,用户保证对发布的内容享有著作权或已取得合法授权,不会侵犯任何第三方的合法权益。

2、刊载的文章由平台用户所有权归属原作者,不代表同意原文章作者的观点和立场。

3、因平台信息海量,无法杜绝所有侵权行为,如有侵权烦请联系我们(福建可比信息科技有限公司 邮箱:hrtt@52hrtt.com),以便及时删除。

闽公网安备35010202000536号

闽公网安备35010202000536号