分享

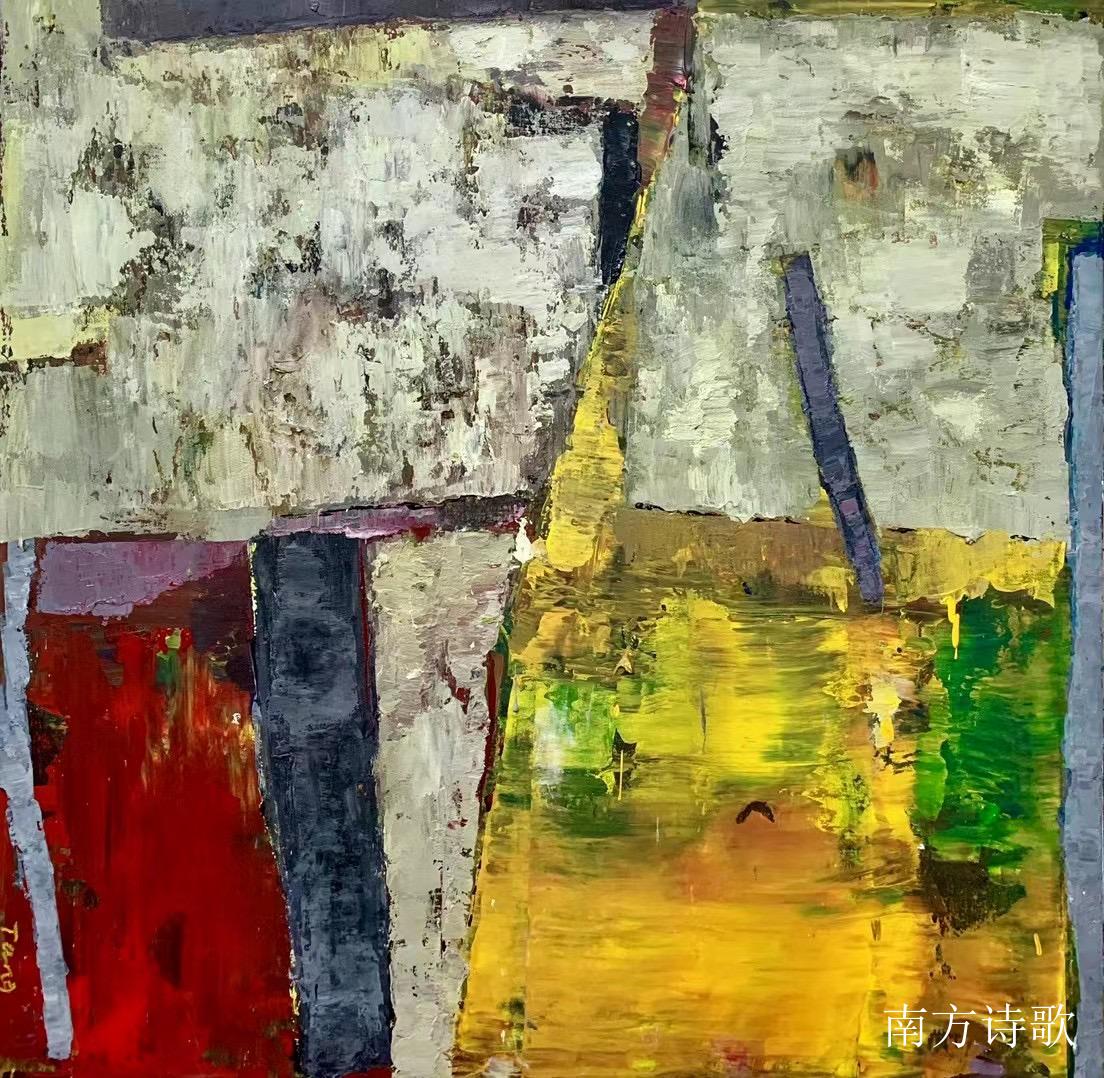

高山流水:花 园 ∣ 唐寅九 、少况诗画唱和

2021-10-02 00:00 阅读量:7k+

华人号:南方诗歌

编者按:诗书画唱和,历来是中国文人之间交流的美事。在古人的诗画唱和中,常将诗题于画上,画家与诗人、书法家共同完成了美的创造。今天请大家欣赏唐寅九先生与少况的诗画唱和。本文原载于少况先生的微信公号“棱镜中”,感谢他的授权。

前言:

唐寅九

2021.9.12.

年代:2020

更大的漩涡

侧面的风

年代:2021

后院

年代:2021

紫竹院的早晨

年代:2021

下一步

材質:布面水泥、砂及水泥漆;尺寸:104*104cm;

年代:2021

异地次生林

材質:布面丙烯;尺寸:104*104cm;

年代:2021

佳县

年代:2019

璐城

年代:2021

孟津

年代:2021

伊斯基亚

2021《南方诗歌》6月总目录

2021《南方诗歌》7月总目录

2021《南方诗歌》8月总目录

2021《南方诗歌》9月总目录

“新九叶”黄康益:委内瑞拉的阿维拉

以上就是小编为您分享《高山流水:花 园 ∣ 唐寅九 、少况诗画唱和》的全部内容,更多有关中国大陆华人最新消息、新闻,请多多关注华人头条频道。您还可以下载我们的手机APP,每天个性化推荐你想要看的华人资讯!

免责申明

1、本站(网址:52hrtt.com)为用户提供信息存储空间等服务,用户保证对发布的内容享有著作权或已取得合法授权,不会侵犯任何第三方的合法权益。

2、刊载的文章由平台用户所有权归属原作者,不代表同意原文章作者的观点和立场。

3、因平台信息海量,无法杜绝所有侵权行为,如有侵权烦请联系我们(福建可比信息科技有限公司 邮箱:hrtt@52hrtt.com),以便及时删除。

举报收藏点赞

评论

(0条)

您需要登录后才能评论,点击此处进行登录。

登录后评论

最新资讯

【战略合作邀约函】当下最佳合作契机来啦!

华人头条-河南07-31 22:22

2024“君品习酒·中国书院”文化活动在白鹿洞书院圆满收官

黔酒茶7小时前

茅台机场扎实做好航班换季消防安全保障工作

华人头条-贵州8小时前

孙含欣率队莅临艺立方参观交流

华人头条-贵州8小时前

民盟佛山市委赴黔东南开展“农村教育烛光行动”送教进校园活动暨考察调研

华人头条-贵州8小时前

下载华人头条

关于我们

© 2022 华人头条

服务热线 : 0591-83771172

福建可比信息科技有限公司 ©版权所有

直播备案号 闽ILS备201708250005

举报热线:0591-83771172

举报邮箱:hrtt@52hrtt.com

免责声明

1、本站(网址:52hrtt.com)为用户提供信息存储空间等服务,用户保证对发布的内容享有著作权或已取得合法授权,不会侵犯任何第三方的合法权益。

2、刊载的文章由平台用户所有权归属原作者,不代表同意原文章作者的观点和立场。

3、因平台信息海量,无法杜绝所有侵权行为,如有侵权烦请联系我们(福建可比信息科技有限公司 邮箱:hrtt@52hrtt.com),以便及时删除。

闽公网安备35010202000536号

闽公网安备35010202000536号