分享

王年军:一个诗人的画像(组诗)

2021-07-12 00:00 阅读量:7k+

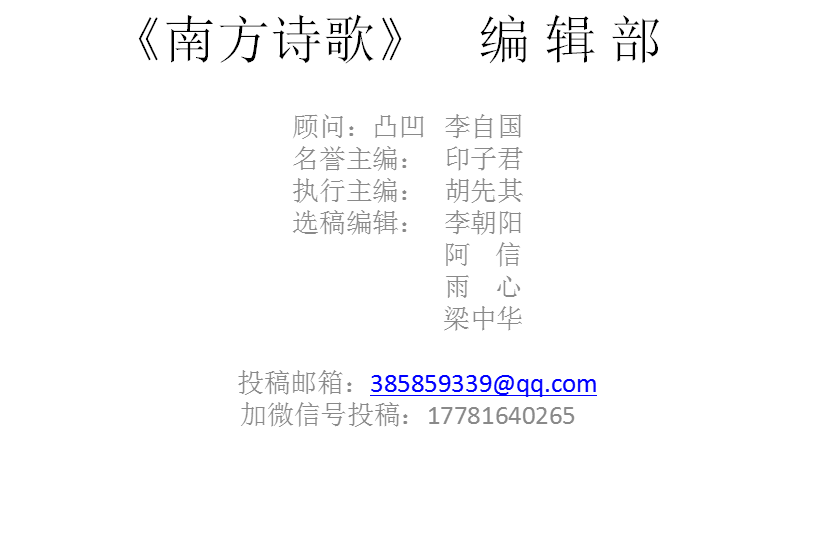

华人号:南方诗歌

世界的无限性

不是我们日常的耳朵所能感知的。

------王年军

十字花科的耶稣像

1

他不再声称自己是那光,在葛兰西的灰烬中

不是火灾而是燃烧的闷炭,在地幔深处,被埋葬的晶体

发出自己的磁波,如同鹰的爪子抓过空气

十字花科的耶稣像,围绕着麦尔维尔的海滨之墓

我只是分有者,尽管这本身是一个需要被质疑的哲学命题

——哲学总比没有好,单身汉在学院里哀叹

生活之无趣,“老气横秋”在巴旦木上结果

一只蠕虫吊在植物的干细胞里,常春藤沿着时针爬向分针和秒

蜷曲的茎越来越细

告别了雨天和被雨水淹没的南十字星,生命最初的抒情时刻

迎春花开放,淮南的橘子从青变红,蓝天在他的镜子里

我最初以为,这些会在自身内部发生即时的改变

但它们都是不彻底的

更加稳定如一口钟,自己从未见过的

相信吧,夏日开衫有宜于世界和平,她接骨木髓质的腿肚

那些过去的、从未见过的人,用自己的思想建立了一口钟

皮肤冷飕飕的,仿佛是一个刹那,

晚霞染过的树丛不留下任何痕迹,随着夜晚的到来、

风吹、日晒,它的细胞在皮肤的外层脱落

渐渐集聚为一层防寒的钙质

王冠像头发,在大脑的皮层里扎根

机器人选择的生物,油菜籽中的齿轮

月份的循环,无始无终…

2

再次确认了,

他不是那光。

在黄昏的红蜻蜓中,

清风拂过水银,

刻在山峦上,人和树木,造型,

再次确认了,在麦穗中散发着热量

和哺乳动物一样,白色的淀粉牛奶

沉积在苹果中,信息的代码闪闪发亮

住在天上的工程师,旁观着设计好的运算程序,

麦穗中的齿轮,嘎嘎地转动

有一道光

录音的功效

马路上的喇叭声,远处机器的轰鸣,

众鸟们的繁华集会,自行车刺耳的摇铃,

还有阳光,重五百克,

像一块生铁

落在所有这些声音之上。

世界的无限性

不是我们日常的耳朵所能感知的。

这一切,都在黑色的天空下进行。

声音正透过任何事物而来。

它把一棵树包围,

把空旷的草坪变成客人拥挤的屋子,

屋顶失去檐角,

眼睛变得失明,

桃花变成阴影——

如同做胸腔透视后的黑白底片。

一切都被结晶了,

声音总比色彩精确。

两种声音交叉

不会变成一种声音。

它没有距离,

不管什么声音

都像子弹一样匀速、笔直。

白天的声音被存储起来,

当夜晚来临时,

声音会让你感到东方泛白。

声音会让人想起宇宙,

想起群星擦过我们头顶

引起的道道刮痕,

会让人忍不住俯身

在地上拾取

群星从高空掉落的碎片。

紧箍咒

那家伙把病毒吹入他的耳朵

他不想去听,卡波乔抓挠自己的鳞片

碎屑掉在地狱的第十个恶囊

像放射性的发光体

在很深的谷地,他双脚乱窜

影子在词语中越熬越咸

他的肉体像岩芯在压力下变质

笛孔张开

如阿耳弋斯的瞳孔

可以望到视网膜上闪电在发生

园艺师挥动黑色的剪刀

马匹、尘埃在他的髓骨间飞翔

时间逝去了,花果山的桃子成熟

腐烂的味道在以太中漂浮

书中的蚕正在吃丝;酒精中的蛇已被分解

他的尾巴打成结,扑扑地拂弄着地板

那位不说话的石头父亲

(不知道现在已经多少岁)

在晚霞中守望着,和往常一样

羊群分娩,他的痛苦在白血球里聚集

正午的日光照在回归线上,没有阴影

有一瞬间,蚂蚁被包裹进琥珀

滚烫的夏日,把温度凝结在松脂里

他已经没有力气掏出耳蜗中的针

它沉淀、锈蚀在他的耳朵里

像一块陈年的钟乳石

蜡在融化

粘着发黑的耳屎

在他脑袋的喀斯特山区

一枚被太阳挤烂的桃子,战栗着滴出水锈

他的毛发蜷曲如黑人

他不曾屈服,萎缩成蚂蚁

那戴着假牙的师傅,继续对鱼虾传道

水温骤升,他像一块石子

落入师傅所编织的网中

落入更深的没有底的海里

海水干涸,他被照射、被风化

越来越小,直至消失——

灵船

女人是苹果,是枇杷,是山梨

地上的雌性苹果

摘了树上的双性苹果

成就了一个错误

如同花和蜂蜜皆是错误

女人是甜的,可嗅,可闻

可以听她的心

如苹果的核一样在跳动

在扩大

在完善一整个春天

末日时,劳伦斯扛着巨船

拯救了自己

上帝其实还有很多巨船

但是没有人看见

没有人敢伸出双臂

把船拖到脚下

没有人敢把自己泥土的双脚

踩在洁白的泡沫的船上

没有人对一声诅咒说

“你去死吧!”

没有人能像上帝一样

把海水本身当作船只

自己行走其上

飘逸如风

没有人看到白鲸交配与死亡

他有和白鲸身体一样大的眼睛

充满惊愕

如同诗歌的麦尔维尔

在粗大的毛孔中流出词语的汗液

他挥动着双手

——如同搅动星辰的那双手

使那水中的庞然大物唱起了歌

用它的鳍作为乐器

一个诗人的画像

In my beginning is my end.

——Four Quartets : East Coker

在历史的钟乳洞深处,

在层叠着灰烬的黄昏中,我们看,

透过时间的碳酸岩镜片,

何处是黄昏星的真实。在我们可以触及的暮色里,

一缕灰扑扑的云,混合着汽车散发的黑烟,

在行人身上揩足了油,悄悄往西山隐去。

此时,一位衣裳被蛀烂了的女巫,

在原野的远处现身,以词语的栅栏收拢着羊群……

在羊羔的咩叫声中,是她念念有词的嘴

发出一些无法辨认的咒语——

它们很快会沉淀下来,

和昼温下降后的霜花一起

降落在牧草上。

隔着二氧化硫和被腐蚀的臭氧层,

我们再次看到的星星,

会闪着原来的光吗?

妈妈在门口等待牧童回家,

但他已不再是头胎。

你要少说些话呀,避免像米达斯

戴着金手套,却没有可以填肚子的面包。

一九三七年夏,我曾凭吊东科克的墓地,

在一束病弱的紫丁香里,

人们种下了繁多的死亡,

气味和蜜蜂的嗡声已隐匿。

委顿于我们黏液质的历史,

我们经历了转基因的诗人,

在多少个世纪里悔青了肠子,

一个更不像另一个。

黑夜趴在一只刺猬上,肚腹被扎穿,

冒着浑浊的沼气,熏黄了占星图,

也使我们的命运之树动摇。

这树床是只有我们知道的秘密,

然而三千年的神木已被雷电劈裂,

顶端放上鸟巢和新胚的芽,

却无法伪造出春天。

你的卧室不是我的卧室,

简陋的,隔着当代和英格兰,

我们邂逅在五月的花香和倒伏的小麦里。

我们住一起,在城堡的内部,

吸地下室的霉味,趁弗洛拉外出采花。

划船,在银河下的窗户外读书,

往花瓣被蛀穿的玫瑰里注入生气,

在一丛蒲草里进入迟到的青春期,

正如阴影深处青春的雪线

缠绕着我们,使我们彼此融化,

身上落满雪。

我们忘记父母,不把十三岁的淤泥

看得多么重。我们年轻的裤脚

挽起在时间周期的第一圈,

季节的树篱尚未把自己的缺口封闭,

到处充满了突围的可能。

‘汤姆,我可怜的汤姆。他始终是一个小孩。

笨手笨脚地待在阁楼上。他的触角仍新鲜,如刚发芽的笋。

自从我们第一次不在同一块大陆,中间隔着多少个亚特兰蒂斯!

有一天我梦见他被一个疯女人打制成石膏,

安安稳稳地沉睡在维多利亚时代的画室里,

下巴上还带着水泥地面特有的潮湿。’

在我的账单里我誊清了生命。也许并不是老顽固。

我有我的算计,在数学上我并不像看起来那么蠢。

住进新事物的神经,在它的心脏里体会到外星般的紊乱

不同于外科医生从听诊器里所获得的。

在闪光的齿轮上,我把自己的周身涂满油,

以此获得完整,如试管婴儿,顺服地滑过撒旦的

臀部。加班,每天不超过三小时写写诗,

地铁口是我的炼狱入口,有效地输送着渴望获救者,

像一枚拧紧的螺丝钉,旋转的噪音未经氧化。

不同于与风车过招的堂吉诃德,

我对我的对手了如指掌,

正如捻花的语言,被佛所了解。

最终我把我的溃败刻写在我的指纹上。

经过反复操演,我获得自己的熟悉,

胜过幽灵的熟悉。

我的过时在写字楼里赢得了很高的贴现率,

这是一种金融游击,亲爱的芬妮,

藏在马里亚纳海沟深处,

尽管我已停止了捉迷藏,单方面地,她雕刻着我的眼睛,

往我的鼻孔里吹一口气。而我的父母,

委托了河神传达汛期在我的血管里,

吞一口咸水——密西西比河浑浊的浪花

漫过我的救生衣,如同当时在游泳池,

他们问,“他是否有人陪护?”

可我不带任何器械,

隐居于新登陆的台风眼,

如一粒小小的瞳仁瞪视着毁灭前的瞬间,

……在我的舒适区里是我的死。

我渴望达到的边界,从工厂的烟囱到墙角的毛发,

在每一粒灰尘里我看到了自己,

漂浮着,行走在空气里,

触摸着不曾用手感知的绣线莲,

说着塑胶嘴唇的不锈钢词语,

从不开化的树中嗅一只朋克苹果——

这公寓是我的内海。

我流放,在我们的中心是我们的郊区,

城市的扩展,如同一只蜗牛

拖动着机械化的肚子,

这铁制的门槛将比磨损它的脚更长久。

参加弗吉尼亚和伦纳德·伍尔芙的沙龙,

并介入他们的病,正如他们介入我的病,

历史就是现在和伍尔芙(患着神经衰弱)。

我把我的薪水背负在高加索山上,如同

苏维埃士兵口袋里的一块铀化了的矿,

秘密地朝后方运输。当那潮汐消退

我就与罗素的悖论,住在同一间屋子里,

尽管悖论并不占有空间,但我知道

自身弯腰趴背般的自反性,

像一只花不溜秋的猫

带着脊髓动物碎裂的‘世纪’。

然而英镑本身也有它的好处,像凌晨的水手,

被岸边的锚唤醒,正装也工工整整,

洗掉脖领上的每一盎司油腻,

不同于想象力的中间地带,需要协调蹿味的真理。

我从我的生活里分出三种颜色,

写作,芬妮,和受难,我的红白蓝,

只有艰苦的翻译才能通行。

讨厌的梅菲斯托住在我的左手,

我放松了方向盘,在每一个字母间无人驾驶……

绕圈,惨白的太阳,在天空揉搓着一团形状模糊的云,

而我也没有自己的形迹。

痛啊,痛。

昨天起我戴上一整套假牙,

对友人发出陶瓷般的笑,

(“你的笑带有考古价值,

需要建立一整个档案”)

也不再涂抹青色的膏粉在我的脸颊上。

我的健忘和心力衰竭可不是一种文化——

耗散着,任由虹吸效应把内分泌失调产生的诗

泵出到显微镜前,跟观望的批评家作个了断,

这只是部分的废墟,

神已在我的身上制造应有的修补,不早也不宜迟。

我不会打开全部的抽屉,

在我的空格里,

我留下最后一串烟灰,

等待在未来的岁月里检验其酸碱度。

偷偷地吸一口烟,在欧洲的肺里放入好些片尼古丁,

这样的事情要偷偷地干。

我设想,穿上一双冰鞋,参加国王的舞会,

可是另一个名字不会在我的耳边回荡了。

那声音在我的耳朵里,我听,

仿佛灌了沙的河水在我的耳朵里,

在我的毛细血孔的汛期里。

穿过棕黄的大地,仙女们已经飞走了,

在泰晤士河上,较低的吃水线

显示着几枚被掏空的海螺,

孕妇们的后代

寻找着各自儿时的尿布。

可是要相信河水的净化能力。

漏网的鱼、诗人和环卫工,

都会在这片沼泽里捞起些什么,

就像是某种特殊的引力,朝向与地心相反的方向,

每一天,使地球变得更薄一点,

如一枚贬值的钱币,最终突破重力常数,

掂量着一个新的真相,尽管比前一天更接近未知。

隔着越来越宽阔的岸,——海岭在上升——

只有河水的回声在我的耳朵里。

王年军,1992年生于湖北十堰,现求学于北京。北京大学中文系博士生,写诗,兼事评论。

《南方诗歌》2021年7月目录

以上就是小编为您分享《王年军:一个诗人的画像(组诗)》的全部内容,更多有关中国大陆华人最新消息、新闻,请多多关注华人头条频道。您还可以下载我们的手机APP,每天个性化推荐你想要看的华人资讯!

免责申明

1、本站(网址:52hrtt.com)为用户提供信息存储空间等服务,用户保证对发布的内容享有著作权或已取得合法授权,不会侵犯任何第三方的合法权益。

2、刊载的文章由平台用户所有权归属原作者,不代表同意原文章作者的观点和立场。

3、因平台信息海量,无法杜绝所有侵权行为,如有侵权烦请联系我们(福建可比信息科技有限公司 邮箱:hrtt@52hrtt.com),以便及时删除。

举报收藏点赞

评论

(0条)

您需要登录后才能评论,点击此处进行登录。

登录后评论

最新资讯

【战略合作邀约函】当下最佳合作契机来啦!

华人头条-河南07-31 22:22

2024“君品习酒·中国书院”文化活动在白鹿洞书院圆满收官

黔酒茶7小时前

茅台机场扎实做好航班换季消防安全保障工作

华人头条-贵州8小时前

孙含欣率队莅临艺立方参观交流

华人头条-贵州8小时前

民盟佛山市委赴黔东南开展“农村教育烛光行动”送教进校园活动暨考察调研

华人头条-贵州8小时前

下载华人头条

关于我们

© 2022 华人头条

服务热线 : 0591-83771172

福建可比信息科技有限公司 ©版权所有

直播备案号 闽ILS备201708250005

举报热线:0591-83771172

举报邮箱:hrtt@52hrtt.com

免责声明

1、本站(网址:52hrtt.com)为用户提供信息存储空间等服务,用户保证对发布的内容享有著作权或已取得合法授权,不会侵犯任何第三方的合法权益。

2、刊载的文章由平台用户所有权归属原作者,不代表同意原文章作者的观点和立场。

3、因平台信息海量,无法杜绝所有侵权行为,如有侵权烦请联系我们(福建可比信息科技有限公司 邮箱:hrtt@52hrtt.com),以便及时删除。

闽公网安备35010202000536号

闽公网安备35010202000536号