分享

一行:暴力的愉悦

2021-10-14 00:00 阅读量:1.9万+

华人号:南方诗歌

在细雨中

我们一边说话,一边在细雨中走着

一些新翻的土黏在我们脚底

像自己的过往一样难以摆脱

从柏油路进入这田间的小路

恰如从你的乐观切换到我的悲观

你的帽子,挡住了你的视线

不如我的眼睛能看得更远

雨时而稍大,时而又变小

我们的谈话声是些更细微的雨滴

被这个时代的薄雾包裹

远处,山峦安宁如死者

染上了一层入殓时特有的乳白色

偶尔会有几声寒冷的鸟鸣

蛋清一样溢出了这壳般的寂静

我们没有目的和方向,或许

我们只想在这弥漫的雨中说话

任由语词像道路一样无尽延伸

但我们的声音如此细小、轻微

就像路边颤抖的树,无法呼喊

也无法撼动哪怕一小片乌云

只能浸在这片雨雾里,走向末日

红砖楼

今天我只想念

红砖楼的颜色。——铁锈一样的颜色,

寒凉、深暗,构成了

我童年生活的主色调。

在它花生皮般的包裹中,

我们营养不良,像蔫掉的仁儿

往阴影里成长。

楼道永远是潮湿的,台阶

散发着苦醋似的气味,

像是花生内部的黄曲霉变,

从外面是嗅不到的。

老鼠从四楼逃到一楼,被孩子们

追打,尖叫着跳起,血溅到

剥落了白石灰的内墙砖头上——

而在外部,同样发生着

两种红色的重叠:这幢楼

变冷于幽深的暮光。

每个夜晚,矿上的探照灯

都要照向这里,有时会来回

扫射,像在辨认着什么。

那时我会从屋里跑到阳台上,

向远处江边的光源眺望。

自从那艘装载了二十余人的

运砂船沉没之后,整座砂矿

都被一层无法驱除的黑暗笼罩。

清晨,阳光一点点

将整幢楼的红砖铺满,

却没有带来些微的暖意。

直到我离开那里,那红砖楼的红

仍像凝固的血一样,不肯流动。

冬天的工厂

这片如今是树林的地方他曾经

来过。二十年前,这里是厂房。

他在车间实习,每日的工作

是将三十公斤重的桶装原料

搬上四层楼高的钢架,倒进

下方锅炉,如此反复三十余次。

当时他瘦小,如一只工蚁

在母巢般曲折、幽深的通道

缓慢攀爬,听到机器轰鸣

回荡在车间犹如此刻树叶

在风中喧响。从高处往下,

他看到那些银灰色高压锅炉

与满布塑料小桶的流水线相连,

仿佛一群蚁后正在产卵,抱紧自身

臃肿的腹部。

有时,阳光会从玻璃天窗

落下来,浇到他身上。这构成了

那个寒冷冬天里唯一的温暖。

他记起自己总和另一位同伴

在高处晒着这厂房中

带油漆味的阳光,还记得

同伴讲述过车间里发生的

一次安全事故:一位工人

在倒原料时不慎失足,从钢架

摔进锅炉中——他的身体

迅速散架、消融,如一片雪花

在炉中化为升腾的青烟……

他一边听,一边想到

那口锅炉生产出的油漆

肯定带着更深湛的血色。

如今,这里到处是树木,

美丽、挺拔,让人无法想象

机器的轰响曾将它占据——

十多年前,工厂停产、倒闭,

整座山被房地产商买下。

锅炉被拆除,母巢般的厂区

被颠覆和掏空,变成度假景区。

而他,虽已成为大学老师,

仍像工蚁一样在职称通道上

费力攀爬。眼前的树林

曲折、幽深,看不清道路。

他感到有阳光从头顶落下,

倒进这锅炉般沸腾、喧哗的

树林,他的过往像雪花

消融在不可见的深处。

这黑暗的风声让他浑身发冷,

仿佛又回到了那个冬天

带油漆味的车间。他的理智

却告诉他:现在,是夏日的正午。

鸡鸣

我年幼时,清晨睡梦中

总迷迷糊糊地听到公鸡

扯着尖嗓子啼叫。那声音

像在呼唤某个人的名字

(外婆说,它是在催促“齐哥哥”

起床干活),又像是用薄刃

削去夜的表皮,露出村庄晶莹的部分。

听到公鸡啼叫后,我才能

继续睡去,安然做我的晨梦。

仿佛只要它照常啼叫,世界

就是稳靠的,太阳也会一如既往地

从渊深的无梦之地升起。

鸡鸣以一种让人很安心的方式,

用高亢入云的声调宣告着

秩序的存在。即使是下雨天,

它也照样嘹亮,像太初的命名行动

将世界叫唤得清新。

帘外的雨声继续编织着

流水潺潺的好梦,公鸡的细嗓

在烟雾和树叶声的包裹中

如白炽灯丝般闪烁。

我握着两腿间的幼鸟,可能正梦见

自己握着大公鸡那可爱的红冠……

某天清晨,我从梦中惊醒,在黑暗中

等了许久,那只公鸡一直没叫。

我才意识到,前天它已经被人宰杀了。

在那一刻,几乎是突然而又永远地,我感到

世界并不亲切:一种

昏沉而恐怖的寂静将它占据。

我再也无法睡去,只能强忍着困倦

看着外面的天色——被暗黑笼罩,

还带着些许腥红,像是砍头后

从鸡脖子里喷出的粘稠的血。

它在我眼中缓慢地流干,变成血尽后

皮肤的惨白……从此,不只在早上,

而且在夜里也开始失眠。很多年过去了,

我再没听过鸡鸣。而早间的梦

几乎都是恶梦:对我来说,没有什么

比清晨的寂静更压抑,更让我憎恨。

果园中

姨父在果园里喊我,要我

从柴房另找一把能用的斧头。

隔着窗户,我看到他

站在三人多高的木梯上,

手中斧子挥舞,

劈着树枝像在战场上砍杀。

推开成捆木柴作成的栅栏门,

我拿着更锋利的斧子,走到树下。

“连续三年了,都在赔本。”

我听到姨父嘀咕。

他涨红的脸像喝了两斤白酒

从外面归来,却更换了家暴对象。

他要将这些掉完了叶子的树

都砍光,当柴火烧掉?

手中的动作却突然停住。

近乎失明的姨妈在树下哭泣。

树上,污血的糖汁

继续从梨中渗出。

暴力的愉悦(之一)

夏日的午后,在一间废弃仓库中,

开始玩一个名为“检查身体”的

新游戏。我们之中,最大的男孩

十四岁;最小的八岁,一个腼腆、

不大说话的女孩。每个周日,我们

都要在院子里、楼道上玩耍,向大人

展示童子军的声势。男孩们已厌倦了

弹弓、沙包、橡皮筋和跳房子,厌倦了

划分阵营,扮演傻瓜工兵和蠢货强盗。

都想要一些不一样的乐趣,一些

让我们感觉自己已经是大人的乐趣。

一张木桌子摆在中央,被当作病床;

八岁的女孩,理所当然地躺在上面,

变成了“病人”。其他人扮演医生,

轮流为她检查身体。当时我负责

解开她的衣服,脱得只剩一件裤叉。

我们在她身上又捏又掐,铅笔当针筒

给她“注射”。她一言不发,眼眶里

都是水光。皮肤像青桃,可以感到

一层细细的绒毛,瘦小的肋排随呼吸

浮现得清晰。另一个女孩笑着说,这位

真的很会扮演“打针”时疼痛的样子。

我感到,几个男孩眼里异样的变化,

似乎我们摸到的不是一具幼嫩的肉体,

而是某种在想象中已经成熟的果实。

女孩爬起时,脸色苍白得像所有的血

都收缩回了心脏。她几乎是逃命似地

跑出了仓库,匆忙中,上衣都穿反了。

后来,我再没见到她加入我们的游戏,

也再没有女孩愿意玩这个游戏。有时

我会想起那个罪恶感和兴奋交织的场景:

那是我第一次脱女孩子衣服,我十岁,

已经在一些医学手册上见过了人体。

暴力的愉悦(之二)

车在路边停下。

一些同学在车上玩纸牌,

另一些下来,商量别的

打发无聊的方法。

正午的日光使一切清晰,

也使心燥热。爆掉的车胎

还需要好一会才能重新转动。

望向四周,绿色从菜地、草坡

向远处树林,按梯级加深。

近处的小池塘,看上去

像一块浅黄补丁,上面还缝着

扣子形状的几片荷叶。

水浑,却不能摸鱼,据说

水中可能有带血吸虫的钉螺。

这时,一位同伴翻开地面的

半块砖,将砖底红褐色的蚯蚓捉出。

撕成两截,一截系在细绳上,

扔进池水。很快,一只红色的小龙虾

就被钓了上来。它抱着那截蚯蚓

不放,死到临头仍不觉悟。

我们如法炮制:有的用蚯蚓作饵,

有的干脆用龙虾来钓龙虾。

把龙虾壳剥开,掐头

去尾,剩下胸腹部一团白嫩的肉,

用线绑紧。那根较粗的筋

可能是动脉之类的血管,

还在隐约跳动。新鲜的肉勾引着

同类,很快,有更多的龙虾

变成了食饵。这些红色的

甲壳类生物,像黄巢的部队一样

为同类之肉疯狂。

半小时,我们准备的塑料袋

全部装满,八个塑料袋

像八个俘虏营。

那么,如何处置它们?我们并没有

打算带回去吃掉,而是把它们

扔到马路正中央,让车流

从上面辗过。每过一辆车,

我们就欢呼一次,像比赛进球

那样激动。那八袋龙虾,从具形的活物

变成肉酱,从肉酱变成肉泥,

最后,变成一滩平面的血渍。

只剩下红色的壳,还在模拟路面延展。

我们都笑得非常开心。这是

真正的欢笑,并不需要用

“龙虾是破坏生态的外来物种”

来为它辩护。我一边欢呼

一边想起记忆中类似的场景:

四岁那年,我曾被妈妈抱着,目睹了

一场公审大会。一群在严打中

被判了死刑的罪犯,挂着牌子,

由卡车押解经过时,四周的欢呼

也是这样。

深暗

我在火盆边起身、退去,从这个

被火聚拢的圆圈中撤出。

——这个圈,由男人围成:三位爷爷

各占据火盆一侧,构成一个

等边三角形;紧挨着他们,

父亲和叔伯们分布在

三角形外接的圆周上;

我坐在父亲旁边,屁股下面的

小板凳是孙辈里唯一的座位。

当时是中午,但天已经黑了。

深暗老宅里,唯一明亮的空间

由大堂中央的这团火廓出。

我起身离开这个圈是因为木炭

不够了,父亲叫我去阁楼拿。

离圆心越远,就越感到寒冷。

这时我才发觉那团火被我们

包围得太过严实,不让

任何一丝温暖泄露——除了

允许一只黑猫在脚边打哈欠。

有时,它会跳到膝盖上,

用烘热的爪子挠人。

走向厢房,耳边仍然萦绕着

那些只约略懂得的话题——

某家嫁女,得了多少彩礼;前年

丧夫的寡妇如何被捉奸在床……

大人们的脸颊,因炽热谈兴

和炭火的映照而通红,浑然不觉

此时的寒冷正河水一样

在宅子各处来回动荡。

厢房门打开,凛冽的寒气

让我一阵窒息。我发现

奶奶、姑姑和堂姐妹们蜷缩在

角落或棉被中,哆嗦着,却不能

向大堂、向火盆走近。

深暗搓着她们生冻疮的手,

呵着几乎立刻凝结成霜的水汽。

爬楼梯时,最小的妹妹还叫我

小心,别摔着了——她的脸想必

冻得通红,如我此时的羞愧。

我迟迟没有从阁楼下来,

一直听着瓦片被雪击打。

那天,雪下得很大。

但在下雪之前,这间老宅

早已如此寒冷。也许从来就如此寒冷。

我从高处瞥了一眼大堂中

那团燃烧的炭火,那个牢不可破的圆圈,

以及那个空出的、我不愿再返回的位置。

我想到一个可能没有人

问过的问题——和猫有关的问题。

圆圈中心,一只铁挂钩,像一个倒置的问号

悬停在炭火尖上。

无光

那座庙,被松柏和苦楝环绕。

红漆在薄暮透着寒冷血色。

庙里的现任住持,三十年前

曾是大伯的妻子。

出家时,三个儿女尚未成年。

进庙这天我没见到她,也没

向佛跪拜。心里想着最小的堂姐

拉着婶婶衣角,不停流泪的样子。

灯下,人造的塑像看上去

明亮、庄严。

想到那些比佛珠更温热的眼泪,

佛和菩萨就失了光彩。

庄园

那天,在一座庄园里散步。

庄园很大,绿荫覆盖绿草坪,

被一条绿色的河流环绕。

多惬意啊,被人邀请

来这里休息,享受闲暇、静谧。

同行者告诉我,庄园的主人

也爱写诗,还擅长书法;

更了不起的,是他名下

有十几个制造业工厂。

在松软草坡上走着,

我突然想起曾在网上看到过

一次讨薪事故:那家工厂的

老板,好像就是这个名字。

穿过叶子花和古藤覆满的拱门

进入花园,像是进入了

一个幻境。有人在一旁

感叹生命的富有,我却感到

暴晒,直接穿透了树荫的遮挡。

有一瞬间,我觉得落下来的强光

重新浇铸了整个庄园:树木

变成了钢铁柱子,那泛着波光的河

是不息运行的流水线,上面漂着

截断的手指和淡淡血腥。

花园中,一枚枚机械齿轮绽放,

紧紧咬合在一起,散发着

浓郁的机油气息。它们在风中

每摇曳、转动一次,都生产出新的贫困。

乌

我起笔学写“乌”字时,语文老师

告诉我:这是一种鸟,全身黑色。

那时,我望着这个字,觉得

它是失去眼睛的鸟,这黑色

未必只是羽毛的颜色,而是

瞎子所见的世界的颜色。

语文老师又说:最初的乌

是金乌,是燃烧的太阳,居住在

一棵叫“扶桑”的神树上。

我感到疑惑:金乌,究竟是金色

还是黑色?既然它在燃烧,它应该

是火红或白炽的,为何名字里

会有金色和黑色?

金乌有十只,老师补充道,

被后羿射落了九只,剩下的

那只今天还在天上飞翔……

我心不在焉,想到“金乌”两字

可以组成一种纤细的金属,

在头顶的灯泡中发亮。老师

看到了我不投向他、而投向

某个遥远之地的目光,有些恼怒地

叫我起来回答他的提问:用“乌”字

造十个词,限时一分钟。

六十秒内,我的心思像后羿

射出的箭一样,飞速寻找着

那十个太阳一样逃逸的词语:

乌黑,乌亮,乌鸦,乌龟,乌鹊,

乌鱼,乌贼,乌青,乌有……

还有一个词,像乌溜眼珠一样

滚动着逃走了,找不到了。

今天,我想起这个场景,觉得头顶

灯泡般发亮的太阳,从那天起

就一直异样地闪耀:后羿其实

射中了那只鸟,但它的一颗眼珠却

夺眶而出——太阳并不是

金乌本身,而是它逃离的眼珠——

它的火焰是受伤后流出的鲜红、

滚烫的热泪。曾经金色的瞳仁

已燃成黑色的灰烬,只有目光

仍向世界的虚空和黑暗投注。

有时候我想,我们这些鸟人

或许就是金乌或太阳的后裔。

时过境迁,我们成为了一些

被困于笼中的、盲目的鸟,

只能学舌、听话。但这盲目

永远意味着某种新的可能:

那只自由、远遁的眼睛,已逃向

别处。乌托身的国度。乌托邦。

深幻

并肩走在街上,并因此成为了我们。

没有说话,也没有什么话好说,只剩下

对此前话语的回忆。我们面前

是这条喧闹的街道:词的飞舞

并不形成有效的句子,如同浅色花瓣的绽放

无法形成灼热的燃烧……

街道上人不少,在观看中却是空旷的。

这傲慢的、知识分子的幻觉,

让我们置身于更汹涌的人潮。

蓝花楹堆积,像一些紫色、更肃静的雪,

与我们的视力融合。

就这样沉默、喑哑,早已没有了

激烈的自责;只有自我分析还在,

失去了以往的失望和悲痛。

灵魂与身体,像话语和世界,或知与行那样

分离着——仅仅由于这种分离,我们才安然活着,

像眼前所有人一样地活着。

但眼前的人影是不真实的,这条空旷如谜的街道

仅仅靠树木支撑。

一朵花落在你肩头,和你一起在世间

缓缓移动:就好像我们

只是我们眼前的视野,而不是街道的一部分。

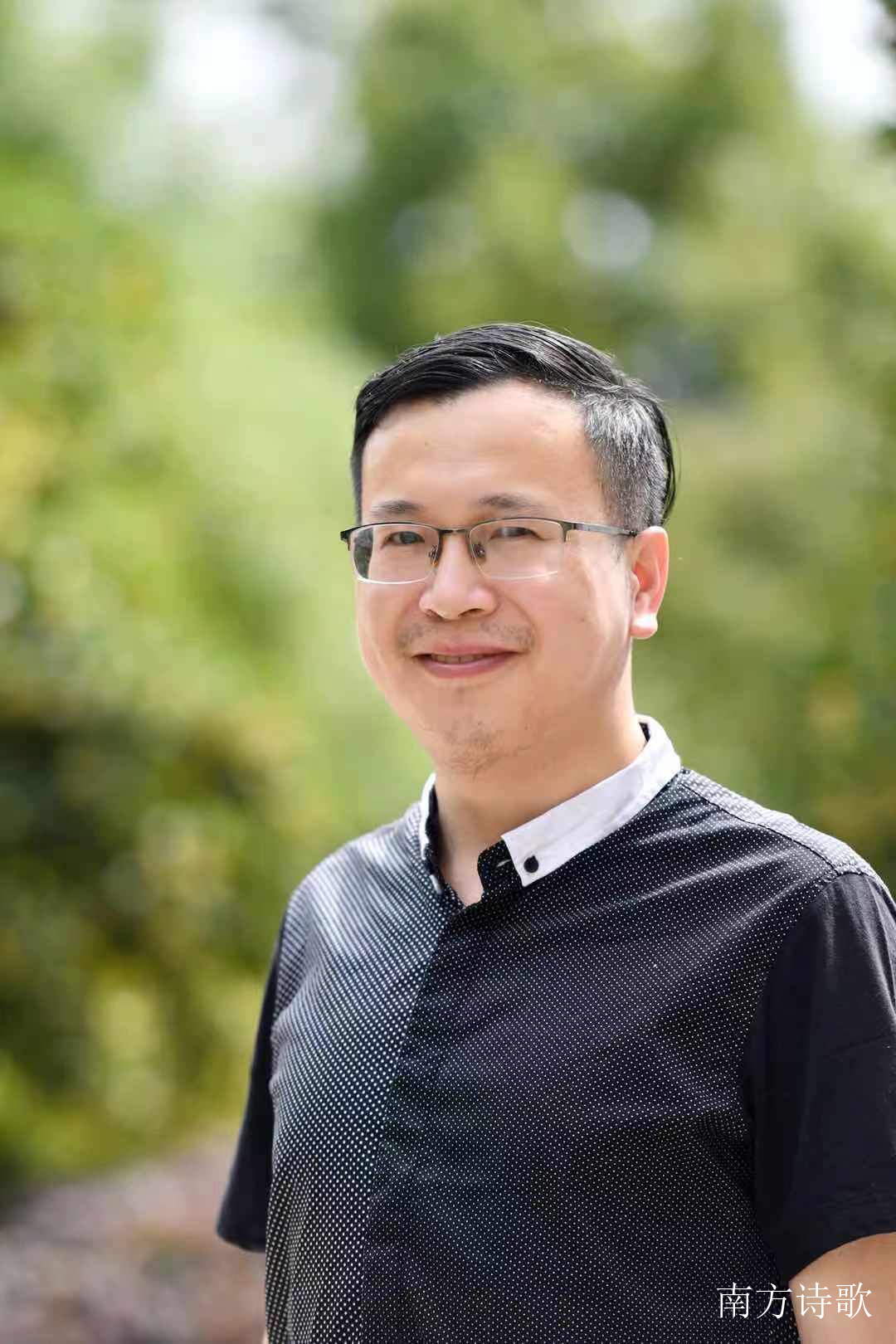

作者简介:一行,1979年生于江西湖口。现居昆明,任教于云南大学哲学系。已出版哲学著作《来自共属的经验》(2017)、诗集《新诗集》(2021)、《黑眸转动》(2017)和诗学著作《论诗教》(2010)、《词的伦理》(2007),译著有汉娜•阿伦特《黑暗时代的人们》(2006)等,并曾在各种期刊发表哲学、诗学论文和诗歌若干。

2021《南方诗歌》6月总目录

2021《南方诗歌》7月总目录

2021《南方诗歌》8月总目录

2021《南方诗歌》9月总目录

“新九叶”黄康益:委内瑞拉的阿维拉

”新九叶“李金佳:庸国神话六则

“新九叶”李笠:一栋像宫殿的房子

“新九叶”姚风:乌鸦是美丽的

“新九叶”姜山:B.C.(小组诗)

“新九叶”高兴:灯光过于刺眼

高山流水:《花园》,唐寅九、少况诗画唱和

高山流水:江滔《黑夜占星术》,徐甲子解读

马端刚:长短句,都是降B调

香奴:九月的高原

鹤轩:你一定要在夜色中读我

赵目珍:另一种光阴

海男:烟火

童玉姣:当海域成熟时

高山流水:《鼠尾草与百合》,张映姝与姚晨唱和诗

刘洁岷:解冻的日子

南音:虚度与困境

罗霄山:风声正悄然过境

以上就是小编为您分享《一行:暴力的愉悦》的全部内容,更多有关中国大陆华人最新消息、新闻,请多多关注华人头条频道。您还可以下载我们的手机APP,每天个性化推荐你想要看的华人资讯!

免责申明

1、本站(网址:52hrtt.com)为用户提供信息存储空间等服务,用户保证对发布的内容享有著作权或已取得合法授权,不会侵犯任何第三方的合法权益。

2、刊载的文章由平台用户所有权归属原作者,不代表同意原文章作者的观点和立场。

3、因平台信息海量,无法杜绝所有侵权行为,如有侵权烦请联系我们(福建可比信息科技有限公司 邮箱:hrtt@52hrtt.com),以便及时删除。

举报收藏点赞

评论

(0条)

您需要登录后才能评论,点击此处进行登录。

登录后评论

最新资讯

【战略合作邀约函】当下最佳合作契机来啦!

华人头条-河南07-31 22:22

2024“君品习酒·中国书院”文化活动在白鹿洞书院圆满收官

黔酒茶6小时前

茅台机场扎实做好航班换季消防安全保障工作

华人头条-贵州6小时前

孙含欣率队莅临艺立方参观交流

华人头条-贵州7小时前

民盟佛山市委赴黔东南开展“农村教育烛光行动”送教进校园活动暨考察调研

华人头条-贵州7小时前

下载华人头条

关于我们

© 2022 华人头条

服务热线 : 0591-83771172

福建可比信息科技有限公司 ©版权所有

直播备案号 闽ILS备201708250005

举报热线:0591-83771172

举报邮箱:hrtt@52hrtt.com

免责声明

1、本站(网址:52hrtt.com)为用户提供信息存储空间等服务,用户保证对发布的内容享有著作权或已取得合法授权,不会侵犯任何第三方的合法权益。

2、刊载的文章由平台用户所有权归属原作者,不代表同意原文章作者的观点和立场。

3、因平台信息海量,无法杜绝所有侵权行为,如有侵权烦请联系我们(福建可比信息科技有限公司 邮箱:hrtt@52hrtt.com),以便及时删除。

闽公网安备35010202000536号

闽公网安备35010202000536号